みなさんこんにちは。

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

今回は日本のペトリのフィルムカメラ、Petri Pro7について話します。

Contents

Petri Pro7について

Petri Pro7の外観とスペック

レンズ:C.C. Petri 45mm F1.8(4群6枚)

シャッター:PETRI MVE B、1秒~1/500秒

巻き上げ:背面のレバー巻き上げ

露出計:セレン受光素子のサークルアイ、シャッター・絞りに連動

カウンター:順算式、自動復元

フォーカシング:連動距離計を内蔵

ファインダー:採光式ブライトフレーム

フィルム装填:蝶番による裏蓋開閉

使用フィルム:35mmフィルム

発売年:おそらく1964年

発売時価格:18,400円

製造元:ペトリカメラ

発売年

ペトリ プロ7は『国産カメラ図鑑』によれば1962年発売となっていますが、

「petri @ ウィキ」のPetri Pro 7のページと、Wikipediaの「ペトリカメラのカメラ製品一覧」では1964年となっています。

また、アサヒカメラの『昭和10~40年 広告にみる国産カメラの歴史』でも1964年となっています。

なので、おそらくすぎやま本のほうが誤りで、1964年発売ということなのだと思います。

発売年についての備考と参考文献

発売年についてですが「petri @ ウィキ」では1964年2月、Wikipediaでは1964年8月(出典は『クラシックカメラ専科No.3、戦後国産カメラの歩み』p.33)となっています。

参考文献:

すぎやまこういち他編 『国産カメラ図鑑』 1985年、ザ・クォータープランニング、p.217、No.365

『昭和10~40年 広告にみる国産カメラの歴史』 1994年、朝日新聞社、p.280、p.400

「PETRI Pro7 – petri @ ウィキ – atwiki(アットウィキ)」

「ペトリカメラのカメラ製品一覧 – Wikipedia」

(Webサイトは2021年11月8日閲覧)

Petri Pro 7の機能

それでは、カメラ自体の機能を見ていくと……

このPetri Pro 7は、レンズシャッターの連動距離計カメラ(レンジファインダーカメラ)です。

露出計

露出はマニュアルのみ。

レンズの周りにセレン受光素子のサークルアイがついていて露出計連動しますが、AEはついていません。

このあたり、1964年のカメラとして見ると少々古めのスペックですね。

露出計の指針はボディ上部で確認できます。

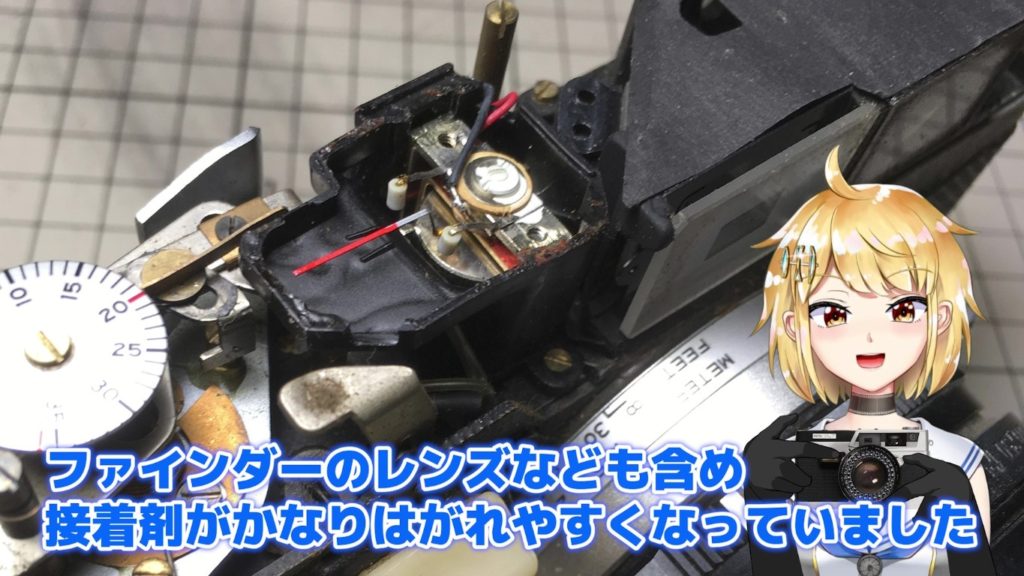

今回購入したPetri Pro 7は、露出計表示部のHL-BGと書いてある銀色の板がボディ内に脱落してしまっていました。

分解して接着したのですが、元の位置と完璧に合わせるのが難しく、ちょっと精度が信頼できなくなってしまいました。

ほかにも、ファインダー内を拭くときにレンズが取れてしまったりしたので、使われている接着剤の質があまりよくないようです。

今回、撮影に使ったのですが露出計は使わないで、体感露出で撮影しました。

シャッター周り

シャッターは自社製のPETRI MVEです。

シャッター速度はバルブと1秒から1/500秒までで標準的なもの。

今回、シャッター周りは開けていないのですが、シャッターと絞りのリングを回すと露出計に連動するので、おそらくリングの内部が可変抵抗になっているのだと思います。

今回は、貼り革をそのまま残したかったのでシャッター周りをきちんと分解することはしませんでした。

ファインダーと距離計

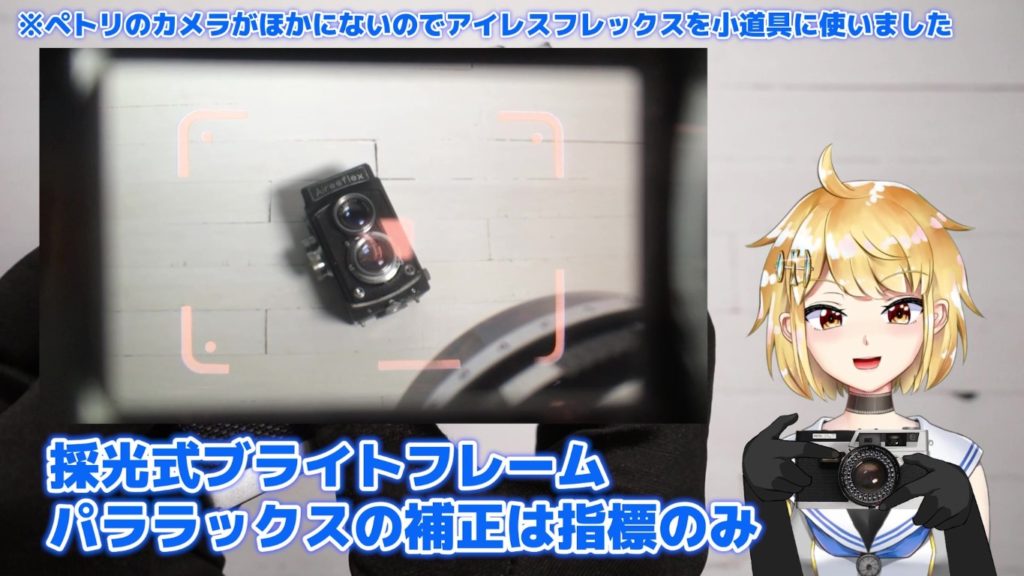

ファインダーは採光式のブライトフレームがついています。

パララックスの補正はなく、近接時の指標があるだけです。

距離計なのですが、正直なところあまりつくりはよくないです。

1950年代のレンズシャッターカメラでもよくあることですが、調整時の利便性があまり考えられていない構造で、今回は奇跡的にある程度無限を出すことができました。

余談なのですが、わたしのYouTubeチャンネルで最初の頃に取り上げた、Neoca 2SやOLYMPUS 35Sといったレンズシャッターカメラ、いまからみると距離計をきちんと調整せず動画にしていてもったいないな、と感じています。

とくにオリンパス35Sはレンズの性能を全然引き出せていないので……。

なんだかんだで、調整しづらい距離計を調整する根気がついてきたんだな、と思います。

巻き上げとレリーズ

巻き上げは背面の巻き上げレバーです。

分割巻き上げはできません。

レリーズは前面の斜めのシャターボタンで行います。

ここは非常にペトリらしさを感じますね。

レンズ

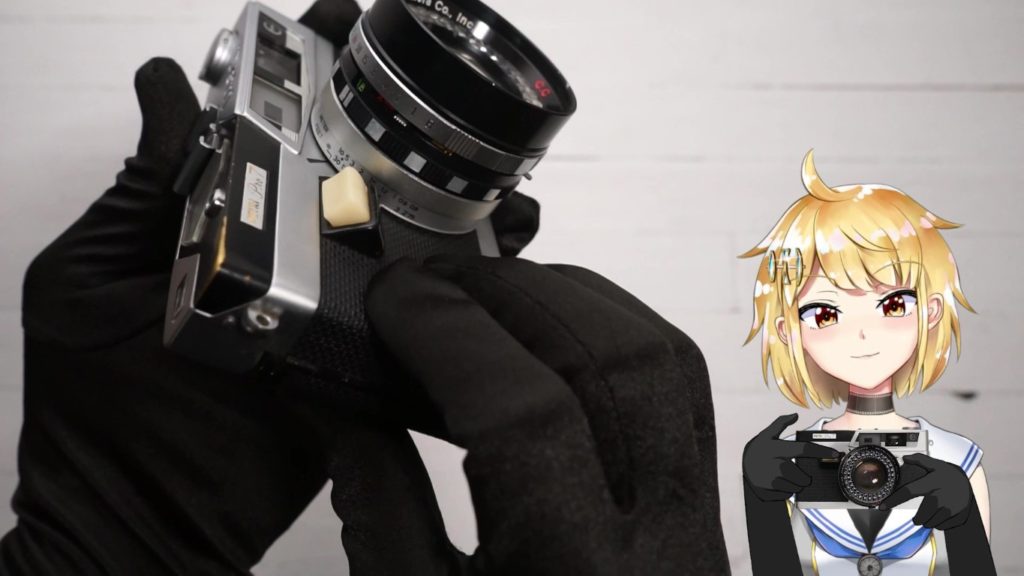

レンズはC.C. Petri 45mm F1.8。

『広告にみる国産カメラの歴史』(前掲)によれば4群6枚ということです。

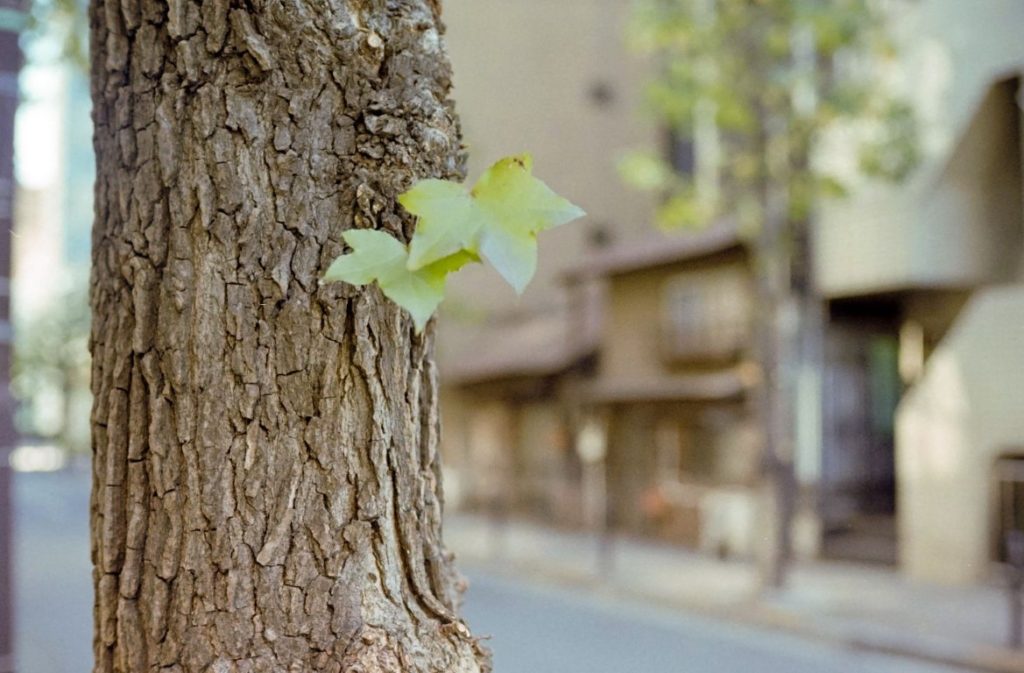

撮影してみた

ではいったいどんな写りをするのか、撮影した写真を見ていきます。

使用フィルムはKodakのGOLD200です。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

はい。

ジャンクで購入したものなので、レンズはベストな状態でこそないのですが、そこまで悲惨なクモリなどはないので、一応それなりに写る状態といえると思います。

でも、なんかすぐにフレアっぽくなるんですよね。

空が少しでも入っているとすぐにぼやっとした画になります。

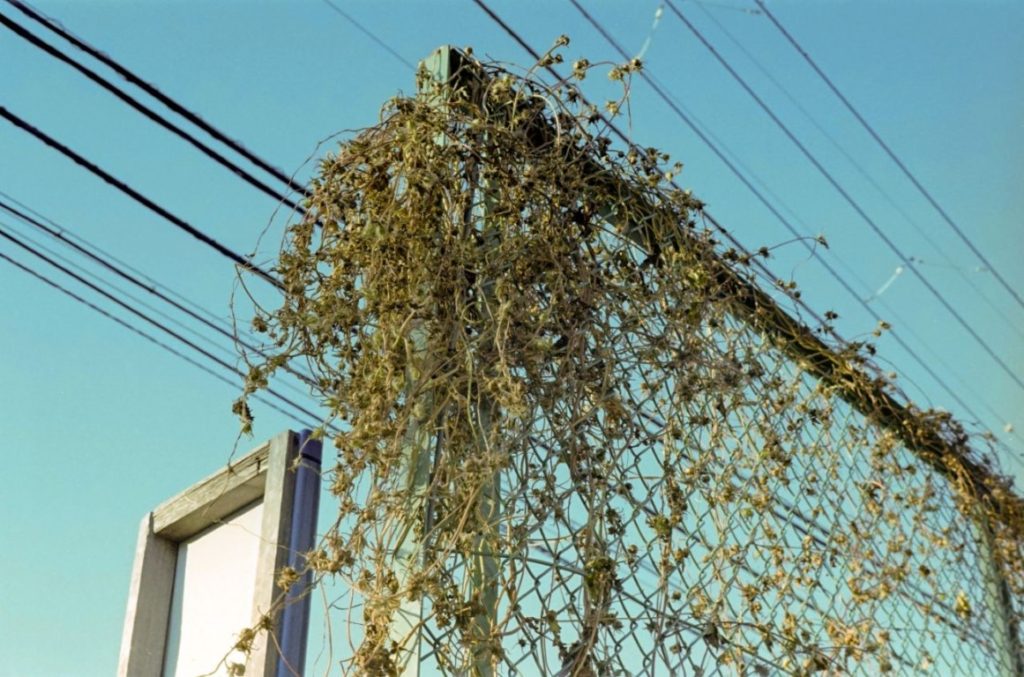

いっぽう、順光で強い光源がない状態だと、このようにそれなりに写ります。

まあ、こんなものかな? という感じですね。

絞っていて、強い光源がないとこんなものです。

でも、絞っているはずなのに空が入っているとこうなっちゃうんです。

(無理やり見られるようにしたので色調がちょっとおかしくなってます)

もちろん、ジャンクを自分で拭いたもので、コーティングが劣化していたりカビの跡はありますよ。

でも、いままで触ってきたそういうジャンクのレンズと比べても、あまりにも写りが独特すぎるんですよ。

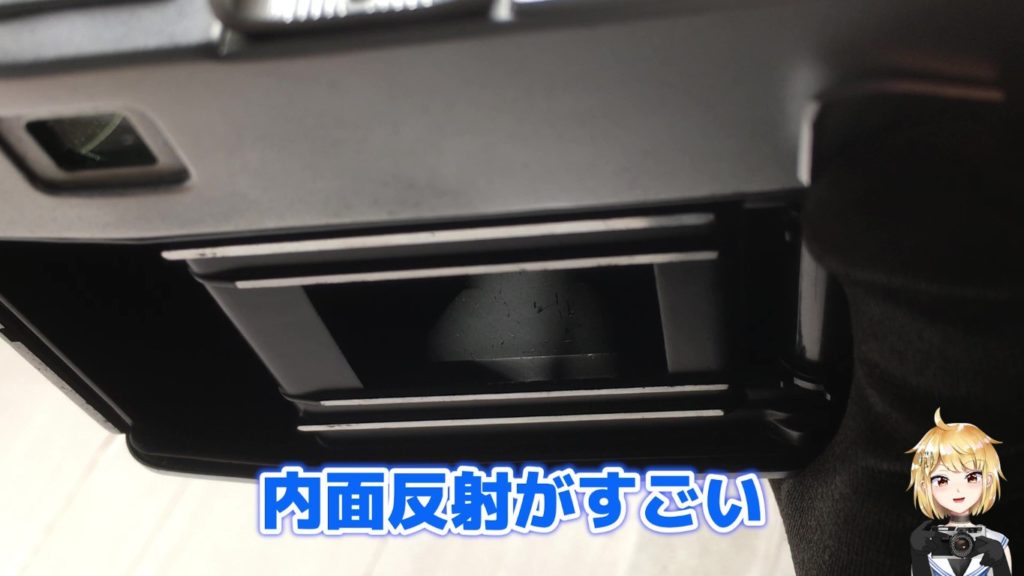

原因は内面反射?

いくらなんでもカメラ自体がおかしいんじゃないか?

そう思って他の人の作例を検索してみたら、なんか普通に写ってるんですよ。

でも、よくよく読んでみると、その人は内面反射防止の植毛紙を貼っているらしい。

おそらく、それが要因なのだと思います。

わたしのこのPetri Pro 7、バルブで見てみると、確かにめちゃくちゃ内面反射しているんです。

たぶんこれが原因では……

絞りを開いてみると

絞りを開放寄りにするとこんな感じです。

距離計自体の作りが悪いので完璧にピントが合っているわけではないのですが、それにしても、なんか全体にボヤボヤですよね。

そもそも、近接だとちょっと後ピンなのもあるのですが。

収差の見本のようなカット

そうそう、もうひとつすごいのがあって、このカット。

露出がオーバー気味なのはさておき、左下を拡大すると見事な非点収差がでてます。

こんな、ド素人でもわかる収差ある!? という感じです。

全体的なつくりについて

さて、今回はじめてペトリのカメラを取り上げるにあたって、ペトリだからといってあんまり下げるようなことは言いたくなかったんですよ。

でも、こうして触ってみると、やっぱりあんまり作りはよくないな、と感じるのでした。

1964年のカメラとしてはちょっと質の面で厳しさがあります。

たとえばトップカバー側面の固定ネジがどうしても斜めにしか締まらないこととか。

あと、ストラップ金具がオリンパス ペンのようにトップカバー側にナットで止まっているだけなのも、それなりに重量があるカメラなのに信頼性としてどうなの? と思います。

それでも製品として成立したのは、値段が安かったからなのでは? と思ったのですが、

『広告にみる国産カメラの歴史』によるとPetri Pro 7は18,400円。

AEがついているCanonet Sが22,800円。

AEがなく、スペックが近いKonica SIIIだと18,800円なんですよね。

コニカSIIIとほとんど値段が変わらないんです。

参考文献:

『昭和10~40年 広告にみる国産カメラの歴史』 1994年、朝日新聞社、p.238(Canonet S)、p.244(Konica SIII)

コニカのレンズシャッターカメラとは品質が雲泥の差なので、ペトリにもなんらかの競争力があったと思うのですが、どういう要因があったのでしょうね。

デザインについては非常に凝っていますが……。

それから、今回このPetri Pro 7の品質が厳しいと感じてしまった理由、同時期にKonicaのSIIとTopcon 35-Sで撮影していたからというのもあるんですよね。

カメラ自体のメカのつくりが数段劣るのは最初からわかっていたのですが、Konica SIIで撮ったネガも、Topcon 35-Sで撮ったネガも、どちらもまったく危なげがないんです。

Konica SIIのネガは、空が入っていても当然、フレアっぽさなんてものはない。

(この写真を撮ったときフードはつけていません)

※おわび:Konica SIIで撮った写真にフードをつけていないと書いていましたが、このときフードは装着していました。訂正します。

いっぽうTopcon 35-Sで撮ったネガも、開放まで使っているのですが描写は雲泥の差です。

写りを見てしまうとぐうの音も出ないです。

いままで使ってきたカメラというのが、なんだかんだで写るレンズを積んだものばかりだったんだな、ということを思い知りました。

レンズの個性とか、レンズの品質というものが実在するんだな、ということがわかりました。

追記 貼り革の柄について

動画に「貼り革はペトリオリジナルなのか、それとも汎用品なのか」というコメントをいただいたのですが、

たまたまミノルタα-7700i用のアクセサリーベースAB-700を入手したところ、同じ柄の合皮(ゴム系)が貼られていました。

ミノルタα7700iは1988年のカメラで、1964年のペトリ プロ7とは24年の差がありますが、柄自体はとても単純なものなので、もしかすると同様の汎用品なのかもしれません。

なおよくよく見ると、柄は同一ですが彫りの深さやエッジの立ち方は微妙に違います。

年代の差なのでしょうが、ペトリ プロ7のもののほうが全体にダルい成形です。

最後に

ということでPetri Pro 7のお話でした。

以前、コニカ1型を使ったときにカメラの品質というものを実感しましたけど、残念ながら今回、逆の意味で品質というものを思い知ってしまった気がします。

あんまり、カメラを下げるようなことを言いたくなかったんですが……、思ったよりもキツかった、というのが正直な感想です。

ですが、ペトリについて詳しく調べている方がいるように、カメラ自体の品質とか製品としての立ち位置がどうこうということと、カメラの歴史的価値とか、そのカメラが市場においてどういう役割を果たしたのかという価値というのはまったく別のことです。

わたし自身もいわゆる四畳半系のカメラには興味がありますし、オートフォーカスの一眼レフも歴史的にはとても重要ですが値段はつかないものが多いですよね。

そういう点で、ペトリというのは歴史的にとても興味深いカメラなのは間違いありません。

明らかにフォローみたいな発言になってしまいましたが、ぜひ、ペトリのカメラは一眼レフ含め触っていきたいと思います。

ありがとうございました。

御部スクラでした。