この動画の制作にあたっては、awane-photo.com様の記事「APSフィルムをスキャンする」を参考にさせていただきました。

http://diary.awane-photo.com/2005/050922.htm

(2020年12月16日閲覧)

APSフィルムを取り出す

皆さんこんにちは。

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

今回は、APSフィルムをスキャンやデュープするために取り出す、ということについて動画にしました。

最初に注意なのですが、メーカーが推奨しない行為なのと、これをやるとお店で焼き増しなどをしてもらうことができなくなります。

内容を真似して失敗したり実害が及んだとしても責任は負いませんので、あらかじめよろしくお願いします。

APSフィルムとは

というわけでAPSフィルムを取り出すのですが、なぜわざわざ解説する必要があるかというと、

APSフィルムというのは、こういうふうに、現像したあともカートリッジにフィルムが入ったままで返ってくるんですね。

焼き増ししたりするときは、専用の機械でフィルムを取り出して、焼き増しが終わったあとはまたカートリッジに戻すわけです。

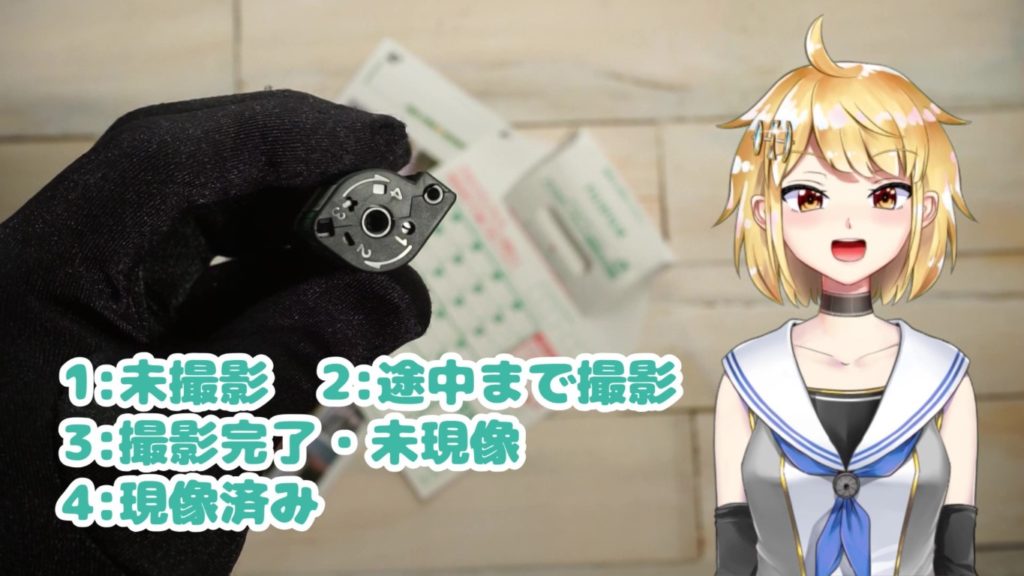

フィルムのカートリッジには1から4の番号があって、

1:未撮影

2:途中まで撮影

3:撮影完了、未現像

4:現像済み

をあらわしています。

なのですが、そういう構造なので、35mmフィルムの用にスキャナーで読み込んだり複写してデータ化することが、そのままではできないのです。

そこで、中身を取り出して、35mmフィルムのように取り込んでみます。

中身を取り出す方法

中身を取り出すには、こちらの銀色の電気接点がある面、フィルムの出入り口にある軸に棒を差し込んで回します。

すると、フィルムが出入りするゲートが開きます。

次に、カートリッジ中央にあるフィルム自体の軸に棒を差し込んで、時計回りに回します。

するとフィルムの先端が出てきます。

あとは手で引き出せばフィルムが出てきます。

わたしは引き出したフィルムをカットして、35mmフィルム用のネガシートに入れました。

35mmフィルム用のネガシートは1列につき6コマですが、APSフィルムでは7コマずつカットするとちょうどよく収まります。

ちなみになんですが、今回現像したフィルムが2003年期限でかなり古いものだからかもしれませんが、フィルムのカーリングはかなりきついと感じました。

これで、35mmフィルムと同じようにスキャンしたりデュープしたりすることができます。

今回わたしがフィルムを取り込んだときは、このように厚紙で簡易的なネガキャリアを作ってマクロレンズで複写しました。

実際にデータ化したのがこちらの写真です。

ミノルタのVectis S-1で撮影しています。

↓↓↓詳しくはMINOLTA Vectis S-1の記事をご覧ください↓↓↓

というわけでAPSフィルムの中身を取り出してデータ化した、という話でした。

まとめ

この動画をUPしているのは2020年の年末なんですけど、

APSフィルムで撮影するのって、たぶんいまがギリギリのタイミングなんですよね。

現時点では2000年代にカメラ店が入れたミニラボを使ってAPSがそのまま現像できるんですけど、そういう機械が維持できなくなってくると、35mmフィルムと違って完全にアウトなので。

APSフィルムって詰め替えできないのか調べてみましたけど、どうやらフィルムに記録された磁気情報を用いているので、他のフィルムフォーマットと違って、詰め替えてもカメラが動かないみたいです。

あと、期限切れのAPSフィルム、すでにかなり劣化してしまっていて、そういう意味でも、もし興味があったら早めに試してみたほうがいいと思いました。

今回APSフィルムを使ってみたこと、本当に貴重な体験をしたと思いました。

今後もこうやって、いろいろなカメラやフィルムを使っていきたいです。

御部スクラでした。

ありがとうございました。