皆さんこんにちは!

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

今回は、オリンパスのフィルム一眼レフカメラ、OM-1の紹介と使い方について話します。

Contents

OLYMPUS OM-1・OM-1Nの外観・スペック

OLYMPUS OM-1

レンズマウント:OLYMPUS OMマウント

シャッター:横走り 布幕フォーカルプレーンシャッター B、1秒~1/1000秒、シンクロ速度1/60秒

巻き上げ:レバー式、1回巻き上げ(分割可能)無調整でモータードライブ取付可能(初期のものは底蓋交換が必要)

露出計:CdS受光素子 中央重点平均測光 定点合致式

カウンター:順算式、自動復元

フォーカシング:マニュアルフォーカス

電源:MR9 水銀電池 x1

ファインダー:固定式アイレベルファインダー、

使用フィルム:35mmフィルム

発売年:1972年

発売時価格:39,500円

製造元:オリンパス光学工業

参考資料:「OM-1:OMシリーズ:カメラ製品:オリンパス」(2021年12月21日閲覧)

OLYMPUS OM-1N

発売年:1979年

発売時価格:50,000円(クローム、ボディのみ)、54,000円(ブラック、ボディのみ)

参考資料:「OM-1N:OMシリーズ:カメラ製品:オリンパス」(2021年12月21日閲覧)

OLYMPUS OM-1とOM-1N

オリンパスOM-1は日本製の一眼レフとしてはメジャーな機種で、名機中の名機です!

特徴は、それまでの一眼レフカメラに比べて、ずっと小さく、軽くなったことです。

今回、カメラが2つ写っていますが、銀色のほうがOM-1。

黒い方はOM-1Nというマイナーチェンジ機で、基本的には同じカメラです。

オリンパスのOM-1というカメラは、1972年にもともとM-1として登場して、1973年にOM-1という名前になりました。

OM-1Nは、1979年に登場したマイナーチェンジ版で、あくまでマイナーチェンジなので、機能的にはほとんど一緒ですが、専用ストロボをつけるとチャージランプがついたり、小改良が行われています。

OM-1の開発にあたって、それまでの一眼レフカメラの使いにくかった点を改良することがコンセプトだったことが知られています。

具体的には、大きい、重い、そしてシャッターのショックが大きい。

OM-1の開発を指揮したのは米谷美久(まいたに よしひさ)さんという著名なカメラ技術者だったのですが、見事にその3つの点を改良して、それ以降、他のメーカーの一眼レフにも、そういった特徴が取り入れられていくわけです。

OM-1の作例

作例を見ていきましょう。

使用フィルムはLucky SHD100(Parodinal 1:25 20℃ 7.5min)です。

レンズは、ズイコー50mm F1.8をつけて撮影しました。

用事があって外出するときにカバンに忍ばせて撮影したのですが、本当に、こうやって何気ないときにフィルムで写真を撮るのに向いているカメラだと思いますね。

シャッターのショックがないことについてはその後当然のことになっているので恩恵を感じづらいのですが、軽いこと、小さいことについては、いまの目から見ても、レンズもボディも35mmフィルムの一眼レフとしてはもっとも小さい部類で、持ち歩くときとても楽に感じます。

このサイズについては、米谷美久さんが使っていたバルナックライカと同じサイズを意識したものといわれています。

もちろんフィルムカメラではコンパクトカメラのほうが小さいのですし、レンズ交換式のレンジファインダーのカメラも魅力的ですが、一眼レフのピントとフレーミングの精度は、本格的に写真を撮ろうとすると本当に便利です。

レンズ交換式のレンジファインダーのカメラと同等かそれ以上に小さい一眼レフ、というところがOM-1というかオリンパスOMの最大の魅力だと思います。

OM-1の機構的な部分の印象

次にメカ的なところの感想を見ていくと、わたし、いままでOM-1って華奢だと思っていて苦手だったんですよ。

巻き上げレバーを動かしたとき、こんな弱々しい感覚じゃ、いつかポキっと折れてしまいそうだと怖く感じて。

でも、フィルムを入れて巻き上げると全然感覚が違うんですよね。

フィルムが入っていると、しっかりした感じに変わるんです。

やっぱり、フィルムカメラについて空シャッターだけで論評したらいけないな、と思いました。

機械的なところだと、分解してみたとき、レンズマウントの周りのシャッターダイヤルが、ボディの下のギアに噛み合ってシャッター速度を変えている仕組みが、非常に巧妙な設計で驚きました。

名機といわれるカメラって、本当に優秀なつくりをしています。

それからファインダーも大きくて明るくて非常に見やすいです。

機能的なところでひとつ気をつける必要があるのは、露出計のON-OFFが単独のスイッチなので、電源の切り忘れには注意が必要です。

ここは、もっと後の時代のカメラで一般的な、巻き上げレバーを引き出すとONになる機構のほうが便利ですね。

OLYMPUS OM-1の関連書籍

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

OM-1の使い方

OM-1とOM-1Nの使い方を解説します。

※OM-1とOM-1Nでは基本的には使い方は変わりません。

電池を入れる

まず、電池を入れます。

電池ですが、OM-1が本来使っていた電池は水銀電池というもので、環境問題で製造中止になっているんですよね。

なので、形が同じ代替品を使うか、アダプターを用意する必要があります。

わたしは「PX625」という代替品を使っています。

Amazonで購入可能です。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

東京に住んでいる方は、秋葉原の秋月電子通商に行くとかなり安く買うことができます。

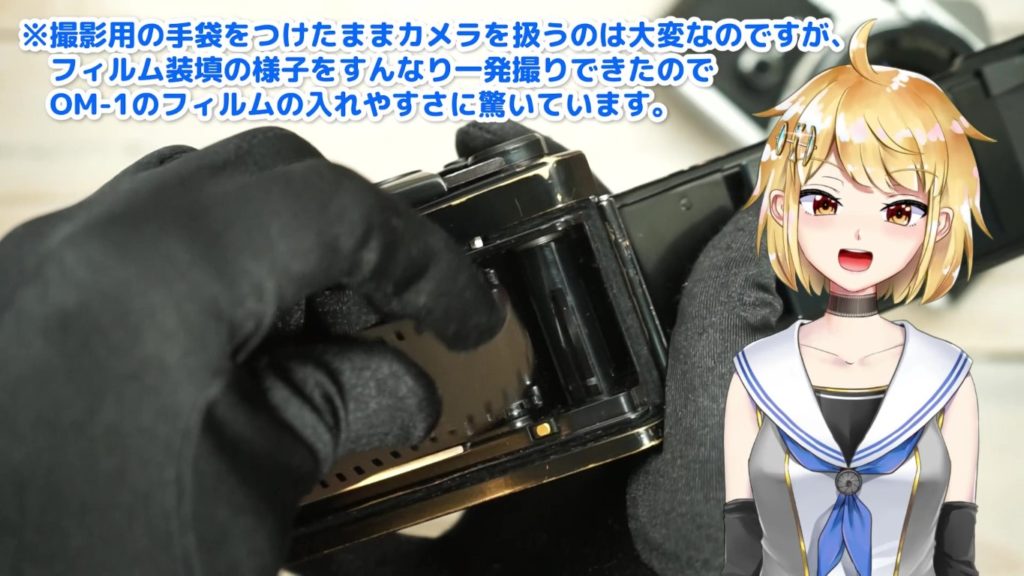

フィルムを入れる

フィルムを入れます。

巻き戻しクランクを引っ張って裏蓋を開けます。

フィルムを左側のフィルム室に入れて、フィルムの先端を巻き上げ軸に差し込みます。

少し巻き上げてみて、正常にフィルムが巻き上げられていることを確認したら裏蓋を閉めます。

巻き戻しクランクを少し回してフィルムのたるみを取ります。

フィルムカウンターが1になるまで、巻き上げて空シャッターを切ります。

このとき、巻き上げるのに連動して巻き戻しクランクが回転しているか確認します。

回転していれば、正常にフィルムが装填されています。

もし回っていない場合、フィルムの先端が巻き上げ軸にうまく入っていない可能性があります。

巻き上げとシャッターの切り方

前後しますが、巻き上げは巻き上げレバーで行います。

レバーが止まってそれ以上回らないところまで回すと、1回分、巻き上げることができます。

分割巻き上げも可能です。

シャッターを切るときは、レリーズボタンを押し込みます。

フィルム感度の設定

フィルム感度を設定します。

フィルム感度は、ボディ上面のダイヤルで設定します。

このダイヤルは普段はロックがかかっていて、レリーズボタンの横にある銀色のボタンを押し込むとロックが外れるので、押し込みながら回します。

フィルムにはISO100とかISO400といった感度が書いてあるので、その数字を、レリーズボタンの周りのリングに刻んである黒い線に合わせます。

ダイヤルには、感度がASAと書いてありますが、これはフィルム感度の規格の古い名称で、いまのISOと同じ内容です。

露出の設定

露出を決めます。

露出というのは、フィルムにどれくらい光を取り込むか、ということです。

光の量が多すぎると写真が真っ白に、少なすぎると真っ黒になってしまいます。

露出は、シャッター速度と絞りという2つのパラメーターで設定します。

デジカメと違って、フィルムカメラではISO感度を1枚ずつ変えることはできません。

シャッター速度は、レンズの根本のダイヤルを回して設定します。

絞りは、レンズ先端のリングで設定します。

露出計を使う

具体的に、どういう数値に設定すればよいか、ということなのですが、このOM-1には露出計が内蔵されているので、それを使って露出を決めます。

露出計の使い方ですが、

まずボディ上面のスイッチで露出計をONにします。

ファインダーを覗きます。

ファインダーの左下に、露出計の指針が表示されています。

シャッターと絞りのリングを回すとこの針が上下に振れるので、針が真ん中に来るようにします。

真ん中に来たときが露出が適正になっている状態です。

簡易的な使い方

具体的な使い方としては、まずは、シャッター速度は大きく変化させずに、絞りだけを回して適正露出にすると簡単です。

たとえば、昼間の屋外で撮影する場合には、シャッター速度は1/125秒(125の数字)に先に合わせておきます。

あとは、レンズ先端の絞りリングだけを回して針が中央に来るようにするのです。

露出についてはネット上にさまざまな解説があるので、検索してみてください。

絞りとシャッター速度を変化させることでいろいろな表現ができますよ。

露出計 補足

少しマニアックなtipsとして、OM-1の露出計の指針は、1段・2段のオーバー・アンダーを見分けることが可能です。

具体的には、黒い表示部分の細い線の端に針が重なっていると1段。

太い部分の内側の縁に針が重なってると2段ずれていることを示します。

といっても、1972年発売のカメラの中央重点測光ですし、きちんと整備されたものでないと、そこまで厳密な露出の参考にならないと言われればそれまでではあるんですけどね。

ピントを合わせる

ピントを合わせます。

ピントは、レンズのピントリングを回して合わせます。

ファインダーを覗くと、ピントリングを回すのに合わせて、ピントが合ったりボケたりするのがわかります。

ファインダーを覗いたときの見た目でピントを合わせればOKです。

これは、装着されているファインダースクリーンという部品によって違うのですが、ファインダーの中央部に、ピントを合わせやすくする機能があることが多いです。

この銀色のOM-1のスクリーンは中央部がマイクロプリズムという仕組みになっていて、ピントが合っているときと合っていないときの差がわかりやすくなっています。

また、この黒いOM-1Nでは、マイクロプリズムのさらに中がスプリットイメージという仕組みになっています。

こちらは、ピントが合っていないときは上下に分かれた被写体が左右にずれていて、ピントが合っているときは被写体の上下がぴったり合う、というように見えるようになっています。

シャッターを切る

というわけで、露出を合わせて、ピントも合わせたらシャッターを切ります。

撮影しないときは、露出計の電源を切るのを忘れないようにしましょう。

巻き戻す

巻き戻し方です。

フィルムを取りきると、巻き上げレバーが重くなって動かなくなります。

無理やり巻き上げるとフィルムが千切れてしまうので気をつけましょう。

巻き戻すには、ボディの前側にあるノブを左に90度回します。

これでフィルムを巻き戻し可能な状態になります。

巻き戻しクランクを矢印の方向に回して巻き戻します。

巻き戻しクランクから抵抗がなくなって軽くなったら巻き戻し完了です。

フィルムを入れたときと同じように、裏蓋を開けて、フィルムを取り出します。

これで撮影の一連の流れは完了です。

レンズの着脱

使い方の補足として、レンズを外すには、レンズの根本にある銀色の着脱ボタンを押しながら、

反時計回りに回すと外れます。

取り付けるときは、レンズの赤い指標と、マウントの赤い指標を合わせて、カチッというまで時計回りに回すと装着できます。

モータードライブ・ワインダー

また、OM-1は初期のものを除いてモータードライブやワインダーの装着が可能です。

この銀色のOM-1は初期型なので底蓋にモータードライブ用の穴が空いていないのですが、

製造途中から、このOM-1Nのようにモータードライブ接続に対応した底蓋がつくようになりました。

参考までに、OM-1Nにワインダー2を取り付けるとこんな感じです。

ホットシューとストロボ

また、OM-1はストロボを取り付けるホットシューが取り外し式です。

シューは、ファインダーを覗く部分の上にねじ込みます。

ただし、電気接点により種類があるので、合うものを用意するようにしましょう。

たとえばいま写っているアクセサリーシュー4というものは、電気接点が飛び出ているので初期のOM-1にはつきません。

OM-1Nは、電気接点つきのアクセサリーシューと専用ストロボを使うことで、ストロボが使用可能なとき、ファインダーのチャージランプが表示されるようになります。

使い方の解説は以上となります。

OM-1の不具合

OM-1には持病があります。

プリズム腐食

OM-1でありがちな不具合ですが、これはとても有名ですが、OM-1のファインダーに入っているプリズムは、そのままだと腐食してしまいます。

というのが、プリズムを固定する部分にモルトプレーンというスポンジが使われていて、これが経年劣化してしまうんですね。

それにつられて、プリズムに蒸着された金属が腐食して、ファインダーの見えが悪くなってしまう、というわけです。

わたしの手元にあるOM-1とOM-1Nですが、OM-1のほうは、開けてみたところモルト自体が入っておらず、56年と書かれていたプリズムに交換されていました。

どうも過去にメンテナンスを受けた履歴がある感じだったのですが、オリンパスが純正で昭和56年、1981年頃に対策品に交換したのか、それとも後年に誰かがOM10などから取り出したものに交換したのかは不明です。

OM-1Nですが、こっちは見事にモルトが劣化していました。

ただ、OM-1Nは1979年発売で比較的年式が新しいこともあって、モルトが劣化しはじめてはいたものの、ファインダープリズムまでは影響が達ししておらずセーフでした。

とにかく、これからOM-1を買う場合、ファインダーは必ずチェックです。

というか、内部には他にもモルトが使われていますし、実用的なOM-1を今後手に入れるなら、専門の業者で整備されたもの以外NGくらいに思っておいたほうがいいと思います。

自分でカメラを開けてしまっているわたしが言うのもなんですが……

OM-1、華奢なイメージをもっていましたが、壊れるカメラではないので、整備すれば末永く使っていくことができます。

非常に真面目なカメラなのでぜひちゃんと整備して残していってほしいですね。

M-1やM Zuikoがとても安くなった……

最後に余談です。

今回の動画、気がついた方もいるかとおもうのですが、ついているレンズがOM ZuikoじゃなくてM Zuiko、初期のレンズなんですよ。

このM Zuiko、コーティングがカビに侵されているのと、マウント側のガードがひしゃげていたジャンクだったのですが、昔ならM-1とかM Zuikoはそれだけで高値がついていたのに、全然貴重な扱いをされなくなっていることに時代の流れを感じます。

メルカリとかでもM-1のジャンクがすごく安くても買い手がつかなかったりしてますし。

最近、オートフォーカスのコンパクトカメラが値上がりしていたり、M型ライカとかハッセルとかは10年くらい前に比べると高くなっていたりしますが、そのいっぽうで、バルナックライカとか、そしてこのOM-1みたいな日本製の一眼レフなんかは本当に捨て値になってるんですよね。

諸行無常を感じます。

最後に

というわけでOM-1の紹介と解説の動画でした。

オリンパスOM-1、まさに日本のカメラ史上に残る名機中の名機です。

ちゃんとメンテナンスして、本当に残っていってほしいですね。

わたしも、手元にあるOM-1、大切にしていきたいと思います。

ありがとうございました。

御部スクラでした。