みなさんこんにちは!

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

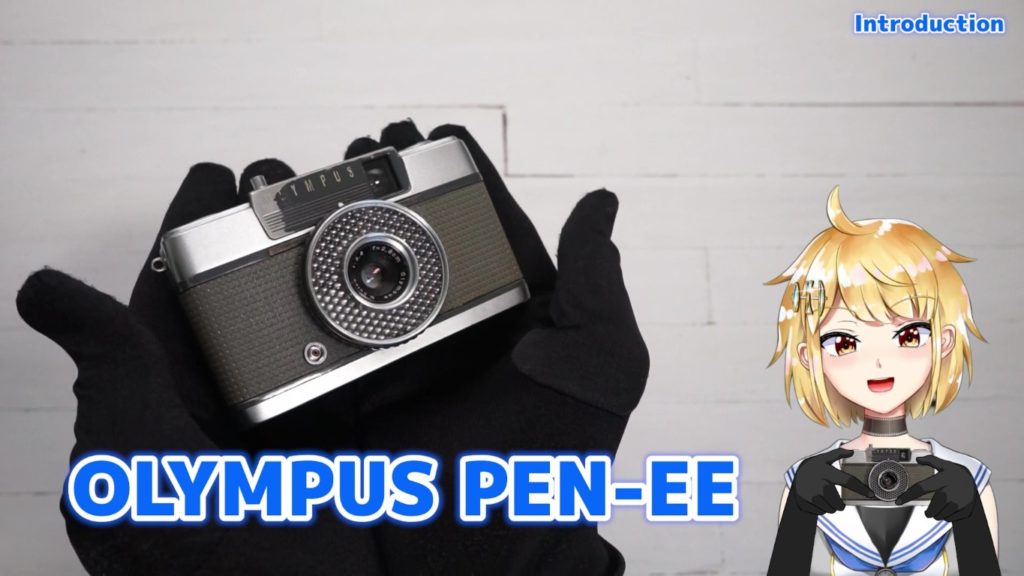

今回は、オリンパスのハーフサイズカメラ、オリンパス ペンEEの紹介と使い方について話します。

Contents

OLYMPUS PEN-EEの外観とスペック

レンズ:D.Zuiko 2.8cm F3.5

シャッター:1/60秒のみ(初期)、1/30秒と1/250秒(昭和37年以降)

巻き上げ:背面のノブ巻き上げ

露出計:セレン受光素子のサークルアイ(プログラムAE)

カウンター:逆算式、手動設定

フォーカシング:固定焦点

ファインダー:アルバダ式

フィルム装填:裏蓋取り外し式

使用フィルム:35mmフィルム

発売年:1961年

発売時価格:9,800円(ケース付)

製造元:オリンパス光学工業

参考文献:林輝昭 「オリンパスペン」『カメラレビュー 別冊 クラシックカメラ専科4 名機の系譜』 1984年、朝日ソノラマ、p.74

オリンパス ペンEEについて

オリンパス ペンEEについて、動画用の脚本をもとに紹介します!

ハーフサイズカメラ

今回紹介するオリンパス ペンEEは1961年に発売したカメラ。

ハーフサイズカメラという種類のフィルムカメラです。

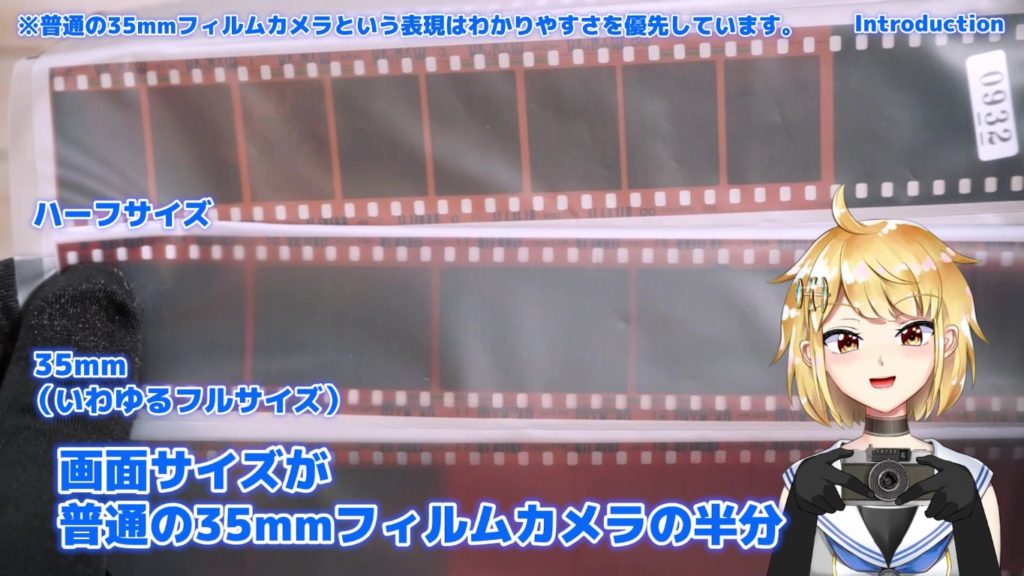

ハーフサイズカメラというのは、35mmフィルム、つまりこういう形の、いまいちばん一般的に手に入るフィルムを使って、

普通の35mmフィルムカメラの半分の画面サイズで撮影するというもののことですね。

画面のサイズが半分なので、36枚撮りなら72枚、のように2倍の枚数撮影できます。

※普通の35mmフィルムカメラという表現はわかりやすさを優先しています。

いわゆるハーフサイズカメラというジャンルを切り開いたのがオリンパス ペンシリーズで、最初の機種は1959年の初代 オリンパス ペン。

わたしのYouTubeチャンネルでは、1960年に発売した上位機種のオリンパス ペンSを紹介したことがあります。

※ハーフサイズカメラと同様の画面サイズのカメラはそれ以前にも存在しました。

各機種発売年の参考文献:

林輝昭 「オリンパスペン」『カメラレビュー 別冊 クラシックカメラ専科4 名機の系譜』 1984年、朝日ソノラマ、p.74

自動露出のEEカメラ

ではカメラの機構面の特徴を見ていきましょう。

いま映っているわたしのオリンパス ペンEEは、いつものように状態の悪いジャンクを自分で分解したものです。

塗装が剥げていたり凹みがあったり、ちょっと状態は悪いんですけどね。

さて、オリンパス ペンEEが初代オリンパス ペンやオリンパス ペンSと異なるのが、自動露出のカメラということ。

シャッターや絞りといった露出を手動で設定することなく、シャッターを押すだけで写真を撮ることができる、というわけです。

いまでこそ自動露出は当然の機能となっていますが、そういった機構が出始めた時期の機種ということになりますね。

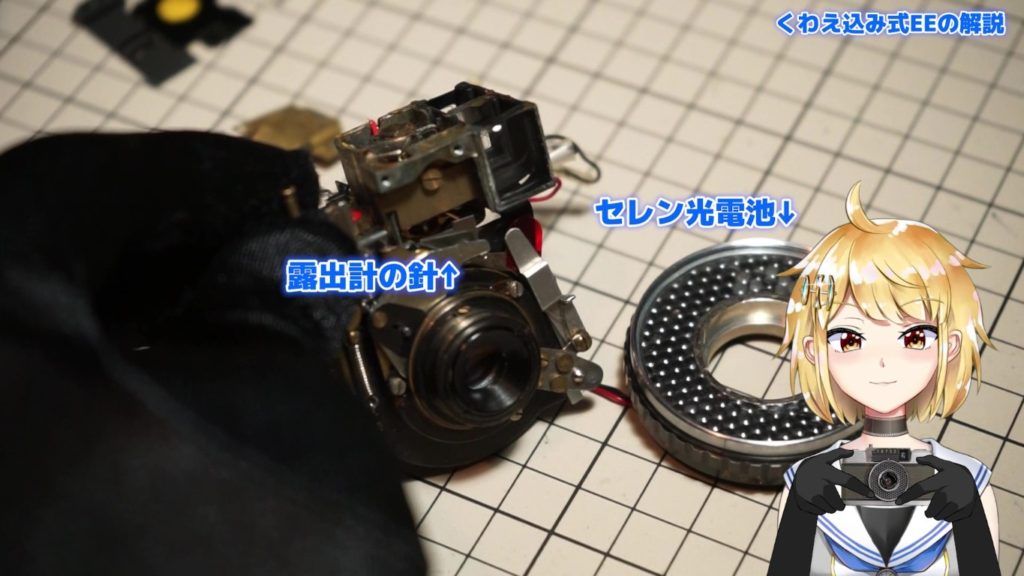

この自動露出、EEというものですが、セレン受光素子という一種の太陽電池を用いています。

レンズの周りに透明なプラスチックの部品がありますが、その奥にセレン光電池が収められています。

この部分にあたる光の強さで発電される電流が変化するので、その値によって露出を調整しているというわけです。

くわえ込み式のEE機構

分解するとこんな感じです。

右側のセレン受光素子に光をあてると、矢印の部分にある針が動きます。

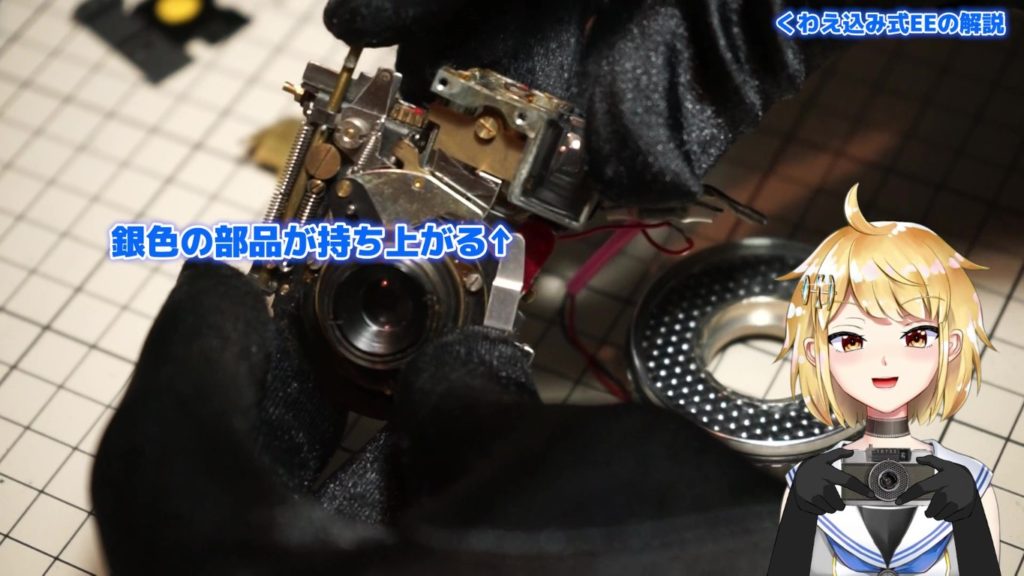

この針の動きによってシャッターと絞りを変化させるわけですが、伝達方法は機械的なもので、

シャッターボタンを押すと、銀色の部品が持ち上がって針を挟み込んで固定します。

銀色の部品には段がついていて、段の位置によって、シャッターや絞りの設定が変化する、というわけです。

このくわえ込み式のEEは、主に1960年代~1970年代にかけて広く用いられました。

ちなみに、オリンパス ペンEEで使われているようなセレン受光素子を使った自動露出は、セレン自体が太陽電池なので、そのほかに電池を入れる必要はありません。

ピント合わせ不要(固定焦点)

また、このオリンパス ペンEEはピント合わせも不要です。

ただ、こちらはオートフォーカスというわけではなく、単にピントが固定となっている、つまり調節できないようになっています。

ハーフサイズカメラはレンズの焦点距離が短くてよいため被写界深度が深く、見かけ上広い範囲にピントが合います。

そのことを利用して、下手にピントを合わせようとして失敗するよりも、主に人物を撮るときにだいたいいい感じになる位置に固定してしまっている、というわけです。

自動露出と合わせて、初心者が使うことを前提の割り切った設計ということになりますね。

なので、巻き上げと巻き戻し以外は本当にシャッターを押すだけ。

操作はとても簡単です。

オリンパス ペンEEのその他のスペック

レンズはD.Zuiko 2.8cm F3.5。

シャッターは初期型が1/60秒のみ、途中(昭和37年)から1/30秒と1/250秒の2速になりました。

フィルム感度の設定範囲はASA10からASA200までです。

裏蓋は取り外し式です。

参考文献(シャッター速度について):

林輝昭 「オリンパスペン」『カメラレビュー 別冊 クラシックカメラ専科4 名機の系譜』 1984年、朝日ソノラマ、p.74

オリンパス ペン(フィルム)について関連する書籍

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

オリンパス ペンEEで撮影した写真

それでは、オリンパス ペンEEでわたしが撮影した写真を見ていきたいと思います。

使用フィルムはKodak GOLD 200です。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

はい。

ご覧のように、なんだか懐かしみのある雰囲気になりました。

よい意味でフィルムらしい写真というか、総合的にはけっして写りがよいわけではないのですが、もしかするといまフィルムカメラを始めたい方にとっては、こういう感じの写りのほうが魅力的なのかもしれませんね。

それでいて、レンズ自体は初代オリンパス ペンと同じコストのかかったものなので、こうやってピントがばっちり合う撮影距離だとシャープな写りを見せてくれます。

どうしても画面サイズが小さいので、カラーネガだと粗さも目立つんですけどね。

今回撮影した写真はスナップ中心ですが、やっぱり、人物を撮るくらいの撮影距離だとピントが合ってよく写る印象です。

周囲の明るさにもよりますが、2m~4mくらいの範囲というところですかね。

小難しいことばかり話してきましたが、本当に雰囲気ある写真が撮れるカメラだと思います。

もちろん、フィルムカメラは露出とピントをきっちり合わせてこそのものだという意見もその通りではありますけど、フィルムの写真そのものを初めて使うという方にとっては、小さくて、簡単で、そして撮れる写真にちょうどいい偶然性がある、こういうカメラのほうが魅力が伝わるんだろうな、と思いました。

操作が難しいカメラには、あとから挑戦することもできますし。

オリンパス ペンEEの使い方

オリンパス ペンEEの使い方を解説します。

話してきたとおり押すだけでOKのカメラなので、フィルムカメラとしてはかなり簡単な部類です。

ただ、古い機種なのでフィルムを入れるところだけは慣れがいるかもしれませんね。

では見ていきます。

1.使用するフィルム

オリンパス ペンEEで使うのは35mmフィルム、最初にも書きましたがこういうフィルムです。

感度は、いま売っているものではISO100か200のものがよいでしょう。

オリンパス ペンEEは、ISO400のフィルムは対応していません。

ただし、1段オーバーという状態になるので、まあ入れて写らないということはないです。

(カラーネガなら許容範囲かな、と思います)

2.フィルムを入れる

底部のノブを起こして反時計回りに半回転します。

これでロックが外れます。

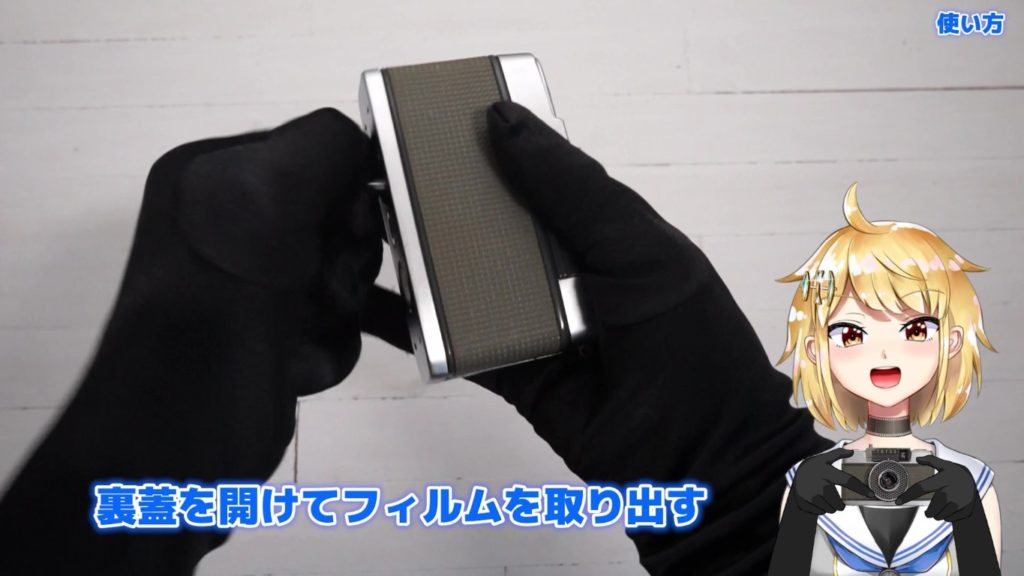

裏蓋をスライドさせて外します。

フィルムを左側に入れて、先端を引き出します。

フィルムの先端を巻き上げ軸に差し込みます。

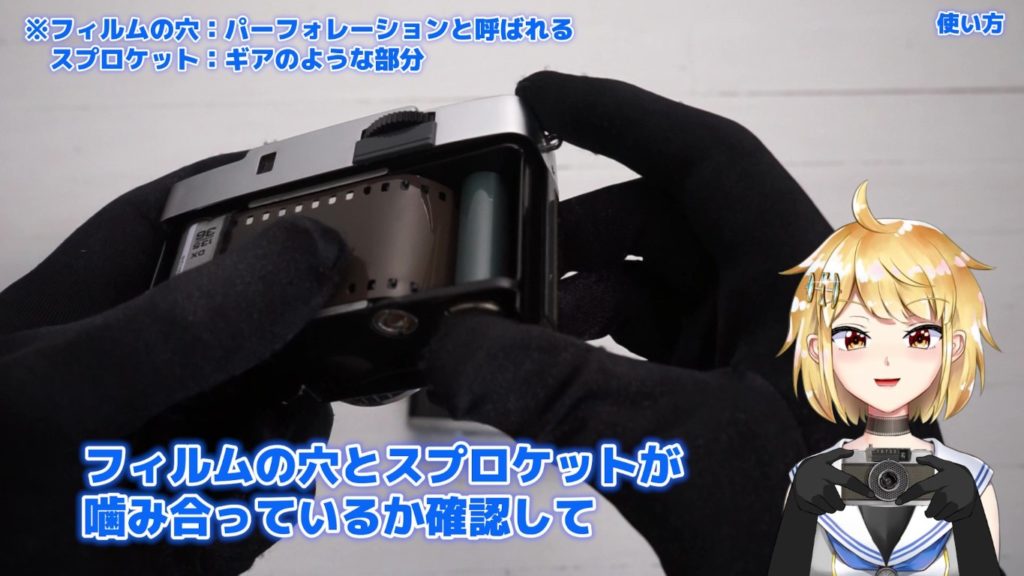

差し込んだら、フィルムの穴(パーフォレーション)がスプロケット(ギア)と噛み合っているか確認して、

一度だけ巻き上げます。

うまく巻き上がっているようなら、裏蓋を閉じます。

ノブを時計回りに半回転して裏蓋をロックします。

空シャッター・正常に装填できているか確認

裏蓋を閉じたら、巻き戻しクランクを時計回りにわずかに回して、フィルムのたるみを取ります。

2、3回、巻き上げて空シャッターを切ります。

巻き上げたときに、巻き戻しクランクがこうやって反時計回りに回っていれば、うまくフィルムが装填できています。

もし回っていない場合、フィルムを入れるのに失敗している可能性があります。

フィルムの最初のほうが無駄になってしまう可能性もありますが、裏蓋を開けて確認したほうがよいでしょう。

3.感度を設定する

次に、フィルムの感度と、撮影枚数を設定します。

感度はレンズの周りの黒いリングで設定します。

ISO100のフィルムのときは100に。

ISO200のフィルムのときは200に設定します。

もしISO400のフィルムを入れてしまった場合も、少し明るく写ってしまいますが、ISO200に設定します。

上で書いた通り露出オーバーになりますが、写らないことはないでしょう。

4.フィルムカウンターを設定する

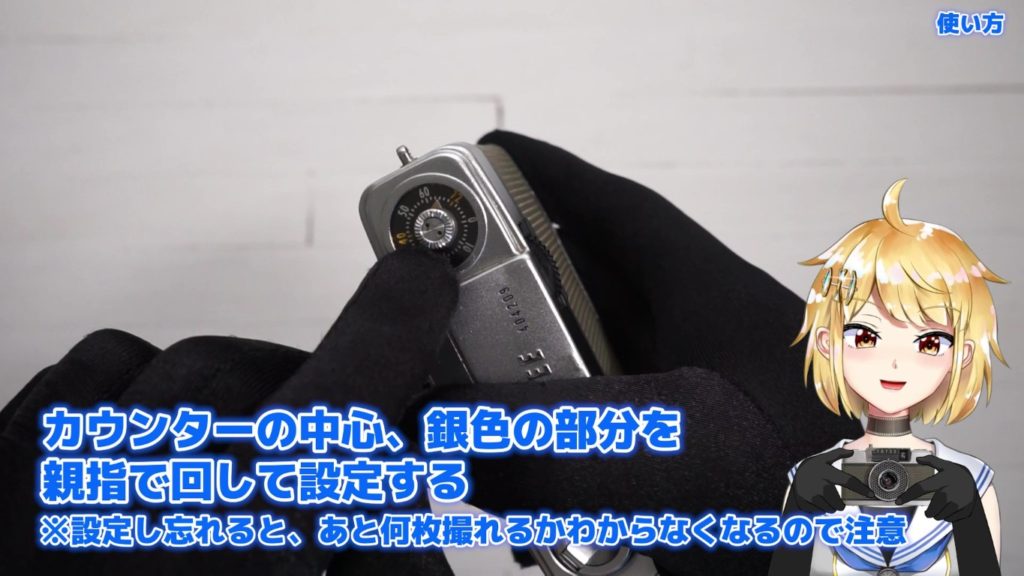

フィルムの撮影枚数を確認するカウンターは手動で設定します。

カウンターの中心にギザギザした部分がありますが、ここを回すとカウンターの針が回転します。

この針を数字に合わせます。

撮影枚数は普通の35mmフィルムカメラの2倍になるので、

36枚撮りフィルムを入れたときは72に。

24枚撮りフィルムを入れたときは48に設定します。

このカウンターですが、大きい数字から小さい数字にカウントダウンしていく方式になっています。

もし設定し忘れてしまうと、何枚撮ったか、残り何枚撮れるかわからなくなってしまうので気をつけましょう。

5.撮影する

これで撮影の用意ができました。

撮影していきましょう。

操作は、裏側のノブで巻き上げて、シャッターを押して撮影するだけです。

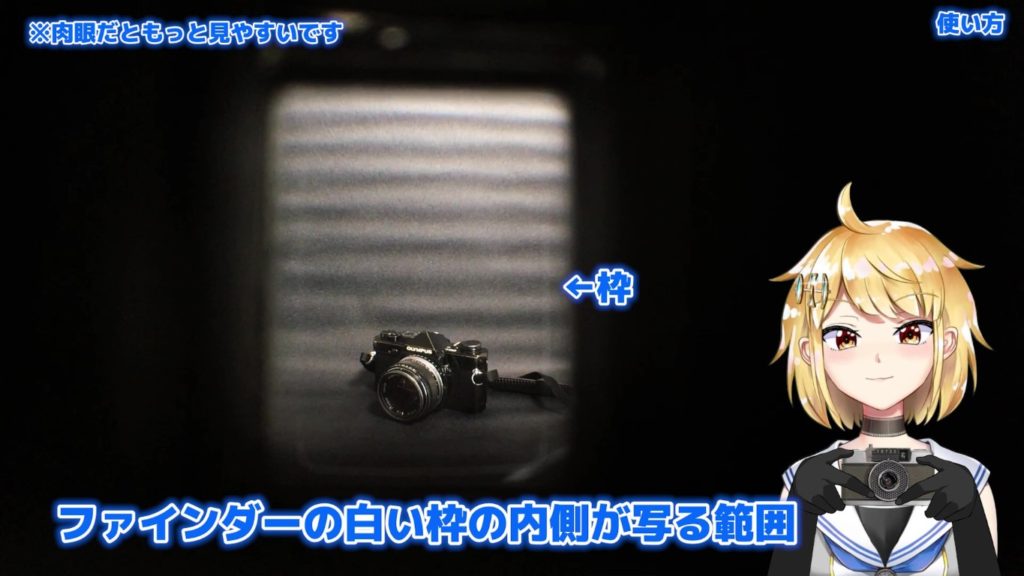

ファインダーを覗くと白い枠がありますが、この枠の内側がだいたいの写る範囲になります。

このオリンパス ペンEEもそうなのですが多くのハーフサイズカメラは普通に構えると縦長の写真になります。

横長の写真が撮りたいときはカメラを縦に構えましょう。

6.撮影できないとき(赤ベロが出る)

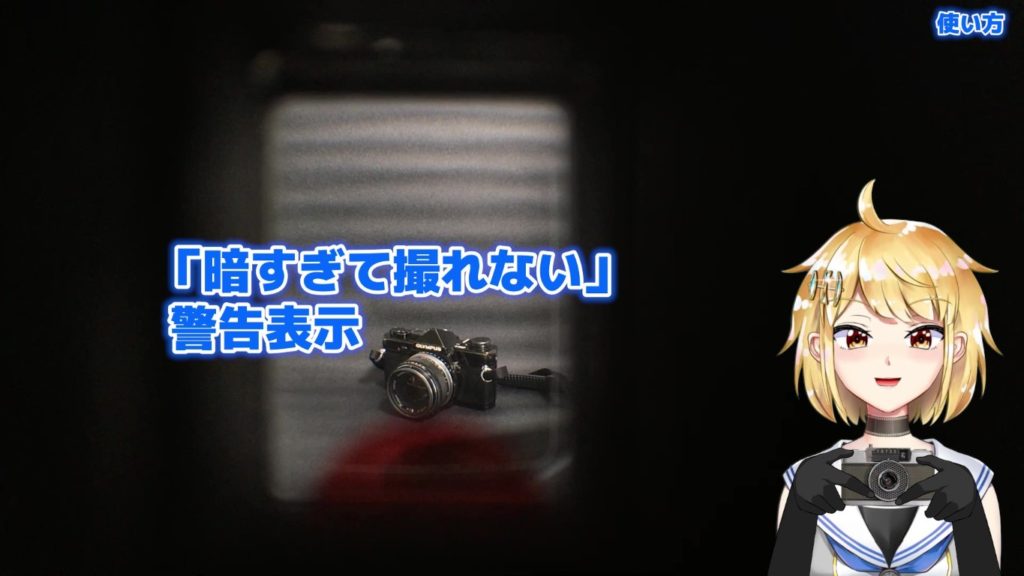

さて、撮影しているとファインダーの中に赤い表示が出てきて、撮影できないことがあります。

これは暗すぎて撮れないという表示で、通称、赤ベロと呼ばれています。

カメラのレンズやシャッターの性能上の限界なので、撮ることはできません。

一応、ストロボを取り付けて撮影することもできるといえばできるのですが、このカメラは初心者がストロボを使うことを前提とした構造にはなっていません。

初めて使うという場合、基本的には、オリンパス ペンEEは昼間・屋外専用のカメラだと思っておくのがよいでしょう。

7.巻き戻し・フィルムを取り出す

フィルムカウンターがだいたい0になると、巻き上げノブが重くなってそれ以上巻き上げられなくなります。

フィルムを1本撮り終わったということになるので巻き戻します。

巻き戻しは巻き戻しクランクで行います。

カメラの底にある巻き戻しボタンを押しながら、

※↑は親指で隠れているところに巻き戻しボタンがあります

巻き戻しクランクを時計回りに回していきます。

巻き戻しクランクが軽くなったら巻き戻し完了です。

フィルムを入れたときと同じように裏蓋を開けてフィルムを取り出します。

これで撮影完了。

フィルムは早めに現像に出しましょう!

オリンパス ペンEEを買うなら

さて、そんなオリンパス ペンEEを買う場合、とっくに製造が終了されているので中古になるわけですが、はじめてフィルムカメラを触る方、初心者の方は分解整備されているものにしましょう。

よくメルカリやヤフオクで「赤ベロが出た」ということが動作確認のように書かれていますが、正直、赤ベロが出るか出ないかは状態のよしあしとは関係ありません。

分解整備されているかされてないかの二択です。

もちろん、カメラについて詳しく知っている方がわかって買うぶんには問題ありません。

それから、今回はわたしが持っているのでオリンパス ペンEEについて話しましたが、実用するうえでは、後継機のオリンパス ペンEE-2やペンEE-3のほうが使いやすいです。

というのが、フィルム感度がISO400に対応していたり、裏蓋が取り外し式ではなくて開閉式に改良されているんですよね。

あとフィルムカウンターも自動復元になります。

オリンパス ペンシリーズ(フィルム)について関連書籍

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

おまけ オリンパス ペンEEの関連機種

最後に、手元に実機がないのでおまけの内容になるのですが、オリンパス ペンEEの関連機種について話します。

オリンパス ペンEEを起点に発展したカメラを簡単に紹介していきますね。

オリンパス ペン EES

1962年。

ペンEEの上位機種で、レンズが30mm F2.8になり、ピントが目測で調節可能になりました。裏蓋は取り外し式です。

オリンパス ペン EES-2

1968年。

ペンEESの改良機種で、裏蓋はちょうつがいによる開閉式に。感度設定範囲がASA400までとなりました。

オリンパス ペン EE-2

同じく1968年。ペンEEの改良機種で、こちらも裏蓋がちょうつがいによる開閉式になりました。

オリンパス ペン EE-3

1973年。ペンEE-2の改良機でフラッシュマチック機構が付きました。貼り革やファインダー周りがそれまでのグレーから黒になりました。

オリンパス ペン EF

1981年。このチャンネルで紹介したコニカC35EFにはじまるストロボ内蔵カメラのひとつで、ペンEE-3をストロボ内蔵にしたものです。ボディもプラスチック製になりました。

その他の関連機種

オリンパス ペンEED

このほかに名前にEEとつく機種としてペンEED(1967年)というものもあるのですが、こちらはちょっと毛色が異なります。

レンズは32mm F1.7の大口径。受光素子もセレンからCdSになっています。

自動露出のペンEEと、大口径レンズのペンDの路線を統合したカメラです。

オリンパス トリップ35

それから派生機種として、1968年発売のオリンパス トリップ35があります。

これはオリンパス ペンEESをベースに、ハーフサイズから35mmフルフレームとしたものです。

オリンパス ペンEE系ではEE-3と、このトリップ35には特筆することがあって、

オリンパス公式サイトによればペンEE-3は1986年まで、トリップ35は1968年の発売から20年にわたって販売され続けたということで、

これはどちらもカメラとしては驚くほどのロングセラーです。

それくらい、オリンパス ペンEE系のカメラの設計がシンプルでたくみなものだった、ということですね。

オリンパス ペンシリーズの名称の法則性

機種名には法則性があって、

オリンパス ペンシリーズで

EEとつくもの:自動露出

Sとつくもの:レンズの後継が少し大きくF2.8。EE系ではピント調節可能。(Pen S F3.5を除く)

Dとつくもの:レンズが大口径

ということになります。

上記以外にも

上記以外では

F:ハーフサイズ一眼レフカメラのPEN F

W:初代ペンの広角版、PEN W

EM:1965年時点で自動巻き上げ・巻き戻しを実現したものの故障多発してしまった、PEN EM

があります。

PEN EFについては、おそらくはストロボ内蔵カメラのコニカC35EFの影響下にある名称でしょう。

この項の参考文献

林輝昭 「オリンパスペン」『カメラレビュー 別冊 クラシックカメラ専科4 名機の系譜』 1984年、朝日ソノラマ、pp.74-77

※上記記事ではオリンパス ペンEE-2の発売年が昭和37年と記載されているがこれは誤り

「年代別:カメラ製品:オリンパス」より各機種ページ(2021年7月15日閲覧)

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/chronicle/

※各機種ページは解説欄参照

「オリンパスペンEE:PENシリーズ:カメラ製品:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/pen/pen-ee/

「オリンパスペンEES:PENシリーズ:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/pen/pen-ees/

「オリンパスペンEES-2:PENシリーズ:カメラ製品:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/pen/pen-ees2/

「オリンパスペンEE-2:PENシリーズ:カメラ製品:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/pen/pen-ee2/

「オリンパスペンEE-3:PENシリーズ:カメラ製品:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/pen/pen-ee3/

「オリンパスペンEF:PENシリーズ:カメラ製品:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/pen/pen-ef/

「オリンパスペンEED:PENシリーズ:カメラ製品:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/pen/pen-eed/

「オリンパストリップ35:TRIP(トリップ)シリーズ:カメラ製品:オリンパス」

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/trip/trip-35/

まとめ

というわけでオリンパス ペンEEのお話でした。

オリンパス ペンEEは構造がシンプルで中古も豊富、修理屋さんがきちんと整備したものも比較的手頃な価格で入手できます。

初めてのフィルムカメラにもよいのではないでしょうか。

ありがとうございました。

御部スクラでした。