みなさんこんにちは。

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

今回は日本のマミヤのフィルムカメラ。

マミヤシックス K型について話します。

Contents

MAMIYA SIX K型(普及型)

MAMIYA SIX K型の外観とスペック

レンズ:SEKOR T. 7.5cm F3.5

シャッター:COPAL B、1秒~1/300秒

巻き上げ:ノブ、赤窓式

カウンター:赤窓を使用

フォーカシング:背面ノブによるバックフォーカシング

ファインダー:逆ガリレオ式 セミ判時撮影範囲に青く表示

フィルム装填:蝶番による裏蓋開閉

使用フィルム:120フィルム(66判のほかセミ判でも撮影可能)

発売年:1954年

発売時価格:(『国産カメラの歴史』収載の広告には記載なし)

製造元:マミヤ光機

MAMIYA SIX K型について

『昭和10~40年 広告にみる国産カメラの歴史』によると、1954年に発売したとのことで、広告では「マミヤシックス 普及型」と呼ばれています。

参考文献:『昭和10~40年 広告にみる国産カメラの歴史』1994年、朝日新聞社、p.185, p.366

マミヤシックスとバックフォーカシング

それではこのカメラの特徴を見ていきましょう。

マミヤシックスといえば、日本を代表するスプリングカメラです。

スプリングカメラというのは、こうやって前の蓋がバネで開く、蛇腹のカメラのことですね。

ちなみに1989年に登場したニューマミヤ6というカメラもありますが、それはまったくの別物です。

バックフォーカシングとは

マミヤシックスの最大の特徴が、バックフォーカシングという機構を持っていることです。

カメラのピントを合わせる機構は多くの場合、レンズが前後に動くようになっています(下の2枚の画像は高嶺光学 ミネシックスIIF)。

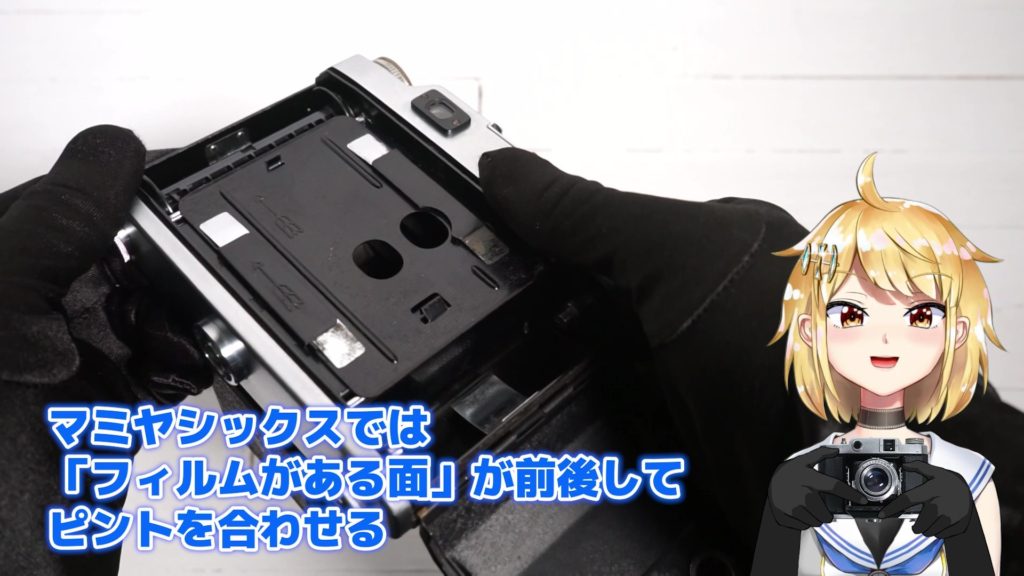

それに対してマミヤシックスでは、このようにフィルムのある面のほうが前後してピントを合わせる、つまりレンズとフィルム面の距離を変化させるようになっているのです。

ピント合わせは、右手側のノブを親指で回すことで行います。

スプリングカメラと連動距離計

この機構が用いられているのは、連動距離計、レンジファインダーを内蔵するためです。

スプリングカメラというのは、見ての通りボディ本体とシャッターとの間が離れています。

このことが問題で、通常の「レンズを前後に動かす」仕組みだと、レンズの前後の動きを、ファインダーの部分にある距離系へ伝えるのが難しいのですよね。

これまでこのチャンネルで取り上げたスプリングカメラを見てみると、

たとえば、このミネシックスIIFや、

このWeltaのWelturのように、

機械的な連動で苦労してレンズの動きを距離計へ伝えています。

ほかに有名なものとしては、ツァイス・イコンのスーパーイコンタに代表される、レンズの部分にドレーカイルプリズムを置いて光学的に連動させる方式というものがありますが、機械としての魅力はともかく、複雑だということは間違いないと思います。

それに対してマミヤシックスのバックフォーカシングというのは非常にシンプルで、とても鮮やかな解決方法なんですよね。

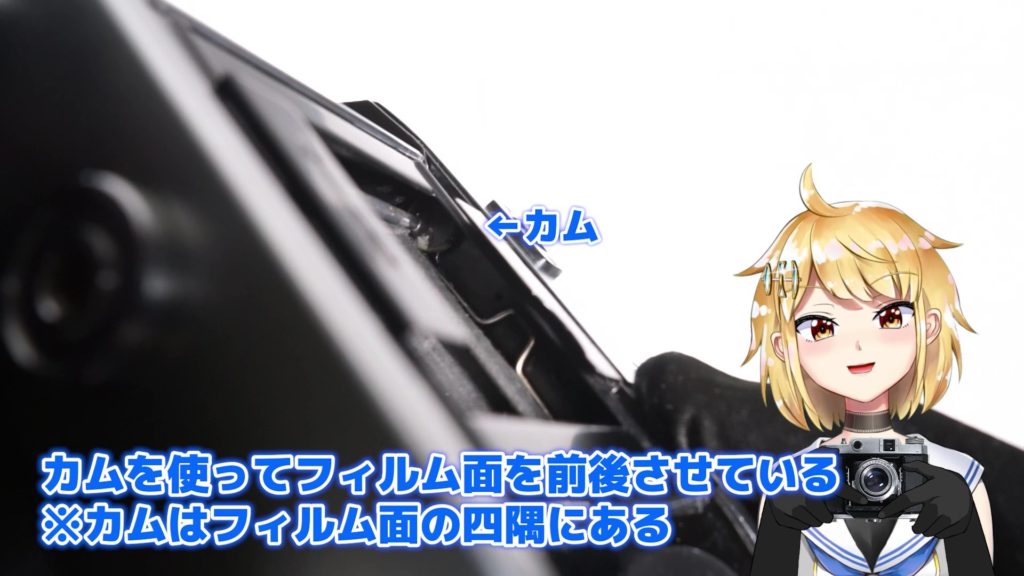

自作の蛇腹がショボいのでちょっと恥ずかしいのですが、フィルムゲートの中を覗いてみると、ノブを回すのに連動して動くカムが見えます。

このカムでフィルム面を前後に動かしているというわけです。

バックフォーカシングの利点

このバックフォーカシングの最大の利点はなんといっても、構造がシンプルで精度が高いことだと思います。

恥ずかしい話なのですが、わたしが以前バラしたミネシックスもウェルツルも、正直いってピントが来ているかといえばきてないんですよね。

それに比べて、このマミヤシックスK型、状態が非常に悪かったものを素人分解したにもかかわらず、まあ及第点といえるピントが来てくれるんですよ。

バックフォーカシングの弱点

いっぽう弱点は、どうしてもカメラが大きくなることだと思います。

それから、フィルムをこの厚板との間に挟まないといけないので、装填はほんの少しだけ面倒です。

でも、マミヤシックスはその弱点を補ってあまりある魅力があるカメラです。

マミヤシックスK型の特徴

そんなマミヤシックスには、1940年のマミヤシックスI型から、1958年のマミヤシックスオートマット2型まで多くの機種があります。

参考文献:

『昭和10~40年 広告にみる国産カメラの歴史』1994年、朝日新聞社、p.341(I型), p.401(オートマット2型)

「マミヤ・オーピーのカメラ製品一覧 – Wikipedia」(2021年12月3日閲覧)

廉価版のマミヤシックス

なかでも今回取り上げているこのK型は、広告で「普及型」と呼ばれたことからもわかるとおり、マミヤシックスとしては機能が削られた廉価版のモデルです。

具体的にどこが削られているかというと、フィルムの巻き止めとレンズです。

多くのマミヤシックスは、フィルムを1コマ巻き上げるごとに自動で巻き上げが止まるようになっています。

また、シャッターを切るとファインダー内に多重露光防止のための赤い警告が出るようになっています。

ですが、このK型ではどちらもオミットされていて、巻き上げは単純な赤窓式になっています。

レンズはトリプレットのセコール

それからレンズ。

マミヤシックスはテッサー型の3群4枚のレンズを搭載しているものが多いのですが、このK型では3群3枚のトリプレットになっています。

レンズは世田谷光機のSEKOR T. 7.5cm F3.5。

モノコートが施されています。

とだけきくと、わざわざそんなモデルを使う必要はないじゃないかと思うかもしれないのですが、そんなことないんですよ。

とくに、わたしのようなジャンクカメラばかり買っている人にとっては。

このマミヤシックスを見たとき、これは直る! と思いました。

レンズがセコールだからです。

マミヤシックスのジャンクは至るところで見かけますが、その多くはレンズにオリンパスのズイコーがついているんですよね。

よく知られているように、1950年代のズイコーレンズは曇って使い物にならなくなります。

いっぽう、このマミヤシックスK型のセコールはカビを除去したら、1950年代のスプリングカメラとしてはかなりきれいだといえる状態に復活してくれました。

カメラ自体の素性が良い

それでいて、マミヤという有名メーカーの製品だけあって、カメラ自体の素性は非常によいんです。

まず、頑丈さが違う。

ダイキャストはしっかりしていますし、クロームメッキの外装部品は板が分厚くて剛性感があります。

使われている部品も良質で、ファインダーブロックは他のマミヤシックス同様に重厚なもの。

シャッターもコパルの1/300秒までのもので、この年代の国産カメラとしてはハイグレードです。

ということで無事、使える状態になってくれたのでした。

そこまで手を掛けたのに、交換した蛇腹がちょっと曲がってついているので、ゆくゆく再分解して直さなくちゃいけないんですけどね。

マミヤシックスK型で撮った写真

それではこのカメラで撮った写真を見てみましょう。

使用フィルムは富士フイルムのPro160NSです。

これから貴重になるであろうカラーネガをおごりました。

はい。

せっかく久しぶりに中判をカラーで撮るので、わかりやすくきれいな被写体を選んでみました。

小石川後楽園の紅葉です。

この紅葉の葉っぱ、こうして拡大してみても、まあまあ満足のいくピントがきているといって差し支えないのではないでしょうか。

最初の数カットはフードをつけていなかったのですが、

途中からフードをつけました。

1950年代のモノコートで素人分解したトリプレット、逆光だとどうなるかというと、こうなるんです。

すごいですよね。

さすがに上の方はフレアっぽくなっていますが、透過光で照らし出された葉っぱは本当に鮮やかな色に輝いています。

彩度を上げてるわけじゃないですよ。

このカットもすごいです。

すごい色です。

ただちょっと、ファインダーの二重像が合わせにくくて、拡大するとピントを外してしまっているんですけどね。

今回ちょっと勿体なかったなと思うのが、シャッターを基本的に1/100秒に固定していたことです。

微妙にぶれてるっぽいカットもあるんですよね。

普段は安全マージンを取って手持ちだと1/250秒くらいを切っているので、今回も1/300秒を切ったほうがよかったな、と思っています。

でもそれにしても、このマミヤシックスK型、ぶっつけ本番だったのに期待以上のよい写真を撮ることができました。

正直、手持ちの中判カメラでいちばんよく写るくらいかもしれません。

素人分解なのに精度が来てくれる。

マミヤシックスというカメラがそれくらいレベルの高い、精度の高いカメラだからこそ、こうやっていい写真を撮ることができたんだと思います。

蛇腹の自作について

最後に自作の蛇腹について触れておきます。

今回のマミヤシックスK型では、蛇腹の自作に新しい素材を使ってみました。

それがこの「ネオファンタ マット」という薄い合皮の素材です。

本当にお金を掛けるなら本物の革がよいのは当然なのですが、まあ、お財布の事情もあるので……。

使ってみた感想としては、このネオファンタ マット、いままで使った合皮のハギレよりもずっとよいです。

東京だと新宿のオカダヤが取り扱っていて、ネット通販でも購入できます。

価格は10cmごとに143円の切り売りです(2021年12月現在)。

「ネオファンタ マット」(楽天 新宿オカダヤコスプレ店)

蛇腹の素材ですが、今後は裏地に使っている紙をもっと薄いものに切り替えていきたいですね。

マミヤ 関連書籍

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

まとめ

ということで、マミヤシックスK型のお話でした。

マミヤシックス、これまであまり状態のいいものに出会うことがなかったのですが、こうしてレンズの状態がよいものを使ってみて、思っていた以上によく写るカメラだということに驚きました。

もう少し調整して、ぜひポジでも撮ってみたいですね。

ありがとうございました。

御部スクラでした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22aa61d7.5a06d03c.22aa61d8.feaf0c38/?me_id=1257712&item_id=10054767&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokadaya1ec2%2Fcabinet%2Ffabric%2Fleather%2F2342530031702.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)