みなさんこんにちは!

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

今回はミノルタのオートフォーカス一眼レフ。

MINOLTA α-7000について話します。

「α」というのはいまはSONYのブランドになって、主にミラーレス一眼カメラで使われてますよね。

この動画を撮影しているのもSONYのαブランドのカメラです。

なのですが、2006年にソニーへ移行する前は、ミノルタ~コニカミノルタのブランドだったんです。

そのαというブランドの初号機。

それがこのミノルタα-7000というわけです。

Contents

MINOLTA α-7000の外観とスペック

レンズマウント:MINOLTA Aマウント

シャッター:縦走り メタルフォーカルプレーンシャッター B、30秒~1/2000秒、シンクロ速度1/100秒

巻き上げ:電気モーターによる自動巻き上げ、巻き戻し

露出計:SPC受光素子x2によるTTL中央重点的平均測光

カウンター:液晶に表示

フォーカシング:TTL位相差検出方式によるオートフォーカス

電源:単4電池x4 or 単3電池x4 or 2CR5リチウム電池

使用フィルム:35mmフィルム

発売年:1985年

発売時価格:88,000円(ボディ)

製造元:ミノルタカメラ

参考資料(2021年12月22日閲覧):

ケンコー・トキナー公式Webサイトより、

MINOLTA α-7000取扱説明書(pdf)

「ミノルタの歩み 1985 | コニカミノルタ製品アフターサービス – 株式会社ケンコー・トキナー」(価格出典)

ミノルタα-7000の特徴

ミノルタα-7000というカメラについてはいろいろとマニアによって語られていますが、

特徴が2つあります。

まず、

初めての実用的なオートフォーカス一眼レフだということ。

そして、

すべての機能が自動化された一眼レフだったということです。

それぞれどういうことかというと、

実用的なAF一眼レフ

まず、実用的なオートフォーカス一眼レフということについて。

α-7000が登場する以前にも、1981年のPENTAX ME Fや1982年のOLYMPUS OM30、1983年のNikon F3AFといったオートフォーカス一眼レフは存在していました。

でもそういった機種は、1種類ないし2種類しかない専用のレンズでしかオートフォーカスが働かないし、AF自体の性能も不足していたんですよね。

いっぽうで、このミノルタα-7000は違いました。

発売時点で広角から望遠、マクロ、単焦点にズームまで多くのレンズを取り揃え、それ以外のアクセサリーも含めたシステムが構築されていました。

そしてなによりオートフォーカスの性能が実用的だったんです。

もちろん現代のデジタル一眼レフやミラーレス一眼カメラには劣ります。

でも印象としては、2000年代半ばくらいまでは十分実用的なオートフォーカスの速度と精度があったんじゃないかと感じています。

わたしはフィルムカメラの時代最末期、1990年代前半にペンタックスが出したオートフォーカス一眼レフを使っていたことがあるのですが、オートフォーカスの性能は、1985年に出たこのミノルタα-7000と大差なかったです。

すべての機能が自動化されたカメラ

※この節・次節の参考文献

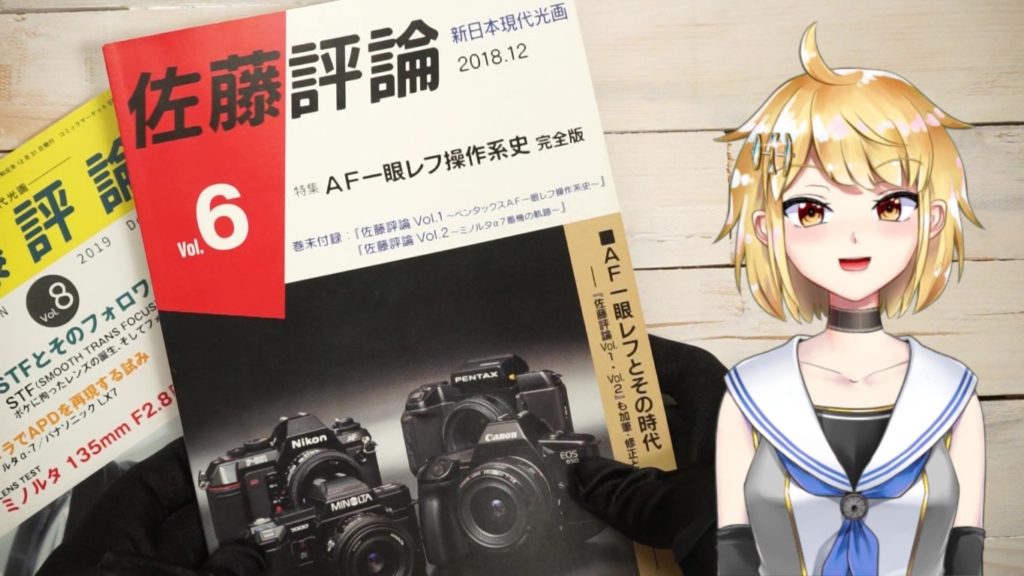

『佐藤評論6 AF一眼レフとその時代』 2018年(コミックマーケット95)、サークル 新日本現代光画

boothの購入ページはこちら

https://njcp.booth.pm/

そして、すべての機能が自動化されたカメラであるということ。

このミノルタα-7000は、フィルムカメラの機能で自動化できる箇所がほとんどすべて自動化されているんです。

オートフォーカスもそのひとつですが、他にもあります。

フィルムの装填は、先端を引き出して軸の上に置いて裏蓋を閉めるだけでOK。

巻き上げは自動。

巻き戻しは、自分でスイッチをスライドする必要があるのですが、巻き戻すこと自体はモーターで自動です。

フィルムの感度はDXコードで自動設定。

もちろん、シャッター速度と絞り、露出の設定もプログラムAEで自動です。

これらの機能、単体ではそれまでも存在していたんです。

自動巻き上げや巻き戻しはコンパクトカメラではすでに実現していましたし、一眼レフでもコニカやコンタックスの製品は自動巻き上げを内蔵していました。

でも、そういったものをすべて載せたというのは、α-7000の非常に大きな強みになりました。

α-7000は全部載せのカメラだったんです。

「全部載せ」のカメラ

さらにα-7000は、そのほかのスペックの面でも「全部載せ」のカメラでした。

シャッター速度の最高速は1/2000秒。

今でこそ当たり前ですが、当時はまだ、一部の特別な機種だけが最高速1/4000秒を搭載している時代で、1/2000秒は中級機としては十分すぎるスペックでした。

露出モードはプログラムのほか、絞り優先、シャッター優先、マニュアルとフルモード対応。

これも、1980年代にはプログラムと絞り優先はあるけどシャッター優先がない、みたいな機種のほうが多数派だったんですよね。

また専用ストロボを付けるとTTL自動調光、つまりストロボの設定を自動化してくれるというのも、当時としてはウリになる機能のひとつでした。

こういった、それぞれ単体でもウリになる機能が全部揃っていて、しかもオートフォーカスで、各部が自動化されている。

そんな高機能カメラなのに、標準ズームレンズつきの値段で比べると、同じくミノルタ製のマニュアルフォーカス一眼レフ、X-700と定価がほとんど同じ。

そんな夢のような製品が売れないはずがありません。

発売の翌年1986年には、一眼レフというジャンルにおいて、ミノルタ製品が40%という空前絶後のシェアを占めたということです。

ミノルタの一眼レフシェア 出典

参考文献:矢部洋三・木暮雅夫編 『日本カメラ産業の変貌とダイナミズム』2006年 日本経済評論社 p.39、ただしこの記述は日本カメラ社刊行の『カメラ年鑑』からの孫引き

『佐藤評論6』では高性能かつ高機能なのに価格破壊だったことが、ミノルタα-7000が大ヒット製品になった理由である、と指摘されています。

↓↓↓佐藤評論についてはこちらの記事と動画で紹介しています↓↓↓

ミノルタのカメラ 関連書籍

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

ミノルタα-7000を使ってみよう

それでは、1985年の時点で革新的な製品だったミノルタα-7000は、2021年のいまでも使えるのでしょうか?

結論からいうと、機能の面ではぜんぜん使えます。

フィルムカメラ初心者の方が初めて触るうえでも、いま話したようにさまざまな部分が自動になっているので操作は簡単です。

α-7000よりあとに出た一眼レフはだいたい同じように自動化されているので、同じように初心者でも簡単に使えます。

ちなみにそんなふうに、α-7000以前・以後という区切りを作ってしまったのもこのカメラの本当にすごいところです。

では、実際に触りながら、使い方について解説していきます。

電池を入れる

単4電池を4本入れます。

電池の種類について

画像に写っているのは製造数が最も多い単4電池用ですが、ほかに単3電池用と、2CR5リチウム電池用のバッテリーパックもあります。

自分が持っているα-7000に対応した電池を入れましょう。

ちなみに2CR5については、電池の値段がとても高い(800~1,000円くらい)ので、使うことだけ考えるなら別の壊れているα-7000から単4または単3用のバッテリーパックを持ってきてしまったほうが良い可能性があります。

単4・単3電池を入れたときの注意として、液漏れする可能性があるので長期間使わないときは電池を抜いておきましょう。

現在、ジャンクとして100円~500円くらいで販売されているα-7000のほとんどが液漏れで故障してしまったものです。

電源を入れる

ボディ上面のスイッチで電源を入れます。

スイッチは、真ん中は操作音が鳴らないモード、一番右が操作音が鳴るモードです。

フィルムを入れる

フィルムの先端を赤い点のところまで引き出して、裏蓋を閉じます。

すると自動で巻き上げられて撮影準備完了。

フィルムを入れるのはこれだけで終了です。

フィルム感度も、現在販売されているフィルムにはほとんどDXコードがついているので自動で設定されます。

撮影する

シャッターボタンを半押しすると、レンズが動いてピントが合います。

ピントが合うとピピっと音がして、ファインダーの中の緑色のLEDランプが点灯します。

(電源スイッチが無音モードだと音は鳴りません)

もし動かないときは、レンズの脇にあるAF-Mと書いてある切り替えスイッチをAFに合わせましょう。

露出などそのほかの設定も自動でやってくれます。

露出についてですが、電源スイッチが音がなるモードのときのみ、暗くて手ブレする可能性がある場合警告音が鳴ります。

ピントが合ったらシャッターボタンを押し込みます。

これでシャッターが切れます。

シャッターが切れると自動でフィルムが巻き上げられるので、連続で撮影することも可能です。

巻き戻す

フィルムを1本撮り終わると、ヴィーと音がして、フィルムカウンターが点滅して巻き上げられなくなります。

そうなったら、カメラの裏側にある巻き戻しスイッチを「R」のボタンを押しながら左にスライドさせます。

すると巻き戻されます。

裏蓋を開けてフィルムを取り出します。

巻き戻しスイッチは、裏蓋を開けると自動で元に戻ります。

これで撮影完了です。

いろいろな操作

最低限の使い方について解説しましたが、α-7000はもっと細かい設定も可能なカメラです。

α-7000の細かい操作・設定は、シャッターボタンの手前とレンズの脇にある青いスイッチで行います。

一番簡単なプログラムモードのときはこのボタンでプログラムシフトが。

そのほかにも、左手側の銀色のボタンを押しながら

青いボタンを押すことで、モードを切り替えたり、

露出補正をしたり

単射と連射の切り替え、セルフタイマーを使ったりすることができます。

ISOボタンを押しながら操作することでフィルム感度の手動設定も同様に行うことができます。

プログラム以外の露出モードで、露出を手動設定するときもこのボタンを使います。

操作がわからなくなってしまったら

フィルムカメラ初心者の方は、上に書いたようないろいろな操作をすると、どんな設定をしたかわからなくなってしまうことがあるかもしれません。

そんなときも大丈夫です。

電源スイッチの横にある「P」と書かれたボタンを押すことで、初期設定に戻ります。

Pを押すことで、上で解説したようなシャッターボタンを半押ししてピントを合わせるだけで撮影できる状態になるので、初心者の方は、まずはその状態で使ってみるといいでしょう。

ストロボを使う

この動画で説明したようにさまざまな機能が充実しているミノルタα-7000なのですが、唯一内蔵していないのがストロボです。

ストロボを使いたいときは、アクセサリシューにストロボを取り付ける必要があります。

専用のストロボを使うと、ストロボ関連の設定もすべて自動で行ってくれるので、シャッターを押すだけでOKです。

ミノルタα-7000用の専用ストロボはジャンク扱いでとても安く買えるので、カメラ屋さんやハードオフで探してみましょう。

ミノルタα-7000の作例

撮影した写真を紹介します!

使用フィルムはKodak GOLD 200です。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

それじゃあ、このカメラを使うとどんな写真が撮れるのかというと……このように、かなり良く撮れます。

この写真を撮った日って曇り空だったんですけど、装着しているレンズも、使っているフィルムもけっして曇り空の日に向いているものじゃないのに、すごく写ってるんですよね。

レンズはミノルタAF ZOOM 35-70mm F4という、当時ミノルタα-7000とセットのようにして大量販売された、いまでいうキットレンズのようなものなのですけど、ここまで写りがいいとは思いませんでした。

このミノルタAF ZOOM 35-70mm F4というレンズ、もっと後の時代のオートフォーカスレンズに比べて作りがいいし、同時代のほかのミノルタα用レンズよりも修理も簡単で、とてもいい製品だと思います。

マクロ撮影機能もついていて、このように桜の花を大きく写すこともできました。

以前はマニアから顧みられることのなかったミノルタα-7000ですが、こんなすばらしい写真が撮れるカメラだとは思っていませんでした。

ミノルタα-7000の買い方と不具合

このように、ミノルタα-7000は時代を作ったカメラであるわけですが、中古だととても安いです。

ほとんどの場合ジャンク扱いです。

とても良く売れたのでまったく珍しくないのと、壊れてしまっているものが多いんですよね。

よくある不具合としては……

電池の液漏れ

いちばんよくある不具合が、電池の液漏れです。

液漏れした跡に直接触るのは身体によくないので推奨することはできないですが、電池の端子を磨くことで、息を吹き返すこともあります。

いっぽう、電池を入れても動かないという場合、そのα-7000はもう寿命で直らないと考えて差し支えないでしょう。

悲しいことですが他のα-7000を探しましょう。

ただ、壊れたα-7000もフィルムカメラが好きな人の役に立つかもしれないので、ほとんど値段はつかないですが捨てないでハードオフやカメラ屋さんに引き取ってもらってくださいね。

液晶の液漏れ

それから、いま写っているものもそうなのですが、上部の液晶が液漏れします。

これは動作そのものには影響しないですが、ここがきれいなα-7000は貴重です。

グリップの劣化

最後にグリップの劣化です。

α-7000に限らずもっと後の時代までミノルタの一眼レフに共通するのですが、グリップ部分の素材が加水分解してボロボロになってしまいます。

これはどうにもなりません。

上からなんらかの素材を貼り付ける、3Dプリンタで新造するなど、さまざまな工夫をしている人がいます。

わたしのものも補修してあります。

まとめ

というわけでミノルタα-7000の話でした。

こういったオートフォーカスの一眼レフカメラ、以前はマニアはほとんど顧みていなかったんですよね。

それが、この動画でも取り上げた佐藤成夫さんの同人誌『佐藤評論』シリーズをはじめ再評価の動きがあり、わたしもそれで、こういったオートフォーカスのフィルムカメラに目を向けるようになりました。

α-7000を触って、実際に撮影してみて、本当に完成度が高くて驚きました。

機能の面でいうと、1990年代、下手をすると2000年代にデジカメが普及するまで全然現役で使えたと思います。

中身は電気製品なので壊れたら修理が困難なのは悲しいところですが、これからフィルムカメラを触ってみたい、という方にも、操作が簡単で向いているのではないかと思います。

プラスチックのカメラを触ると、もともとマニア人気があったカメラとは違う楽しみを見つけることができて楽しいです!

これからもオートフォーカス機、紹介したいのでお楽しみに。

ありがとうございました。

御部スクラでした。