みなさんこんにちは。

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

今回は、旭光学のフィルムカメラ、PENTAX ZOOM-70 DATEについて話します。

Contents

PENTAX ZOOM-70 DATE

PENTAX ZOOM-70 DATEの外観とスペック

レンズ:PENTAX LENS 35-70mm F3.5-6.7

シャッター:約1/40秒~1/250秒

巻き上げ:自動

露出計:CdS受光素子(プログラム露出のみ)

カウンター:液晶に表示 順算式

フォーカシング:赤外線アクティブAF

電源:単4電池 x4 or BR-P2 or DL-223A

ファインダー:ズームファインダー アルバダ式ブライトフレーム

フィルム装填:蝶番による裏蓋開閉

使用フィルム:35mmフィルム

発売年:1986年

発売時価格:56,800円

製造元:旭光学

参考文献:『クラシックカメラ専科 No.30 ペンタックスのすべて』1994年、朝日ソノラマ、p.34

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

PENTAX ZOOM-70 DATEについて

PENTAX ZOOM-70 DATEは1986年12月の発売で、価格は56,800円。

見た目のように、ズームレンズのついたコンパクトカメラとしては非常に典型的な外観をしています。

初の実用的なズームレンズつきコンパクトカメラ

このPENTAX ZOOM-70 DATEは、じつは歴史上特筆すべきカメラなんです。

というのが、このカメラは初の実用的な「ズームレンズつき35mmコンパクトカメラ」なんですよね。

それ以前にもズームレンズつきコンパクトカメラはありましたが……

「実用的な」という枕詞をつけたのは、実際にはそれ以前に、富士フイルムのFlash Fujica ZOOM Dateという、Flash Fujica Dateにズームレンズをつけたものがあったのですが、レンズが肥大化したとても巨大なカメラになってしまい、それっきりで終わってしまいました。

↑Flash Fujica ZOOM Dateのサイズ感はざっくりとこれくらい(コラージュ画像)

それに対して、このZOOM-70 DATEではレンズがモーターで伸び縮みする機構を導入したり、Flash Fujica ZOOM Dateではシャッターがレンズの後ろ、ビハインドシャッターだったのが、レンズ中間に置くことができるようになったりと、数年間の技術の蓄積を生かしてかなりの小型化を果たしたのでした。

参考:佐藤成夫さんのTwitterから以下のツリー

記念すべきコンパクトLS初、ズームレンズ搭載機であるはずのフラッシュフジカズームデートは商業的にもそんなにヒットせず、後世での扱いも非常に悪いのだけど、その分仕様にはいろんな疑問点のあるカメラでもある。その一つが小さなズーム比とその割に大きなレンズである

— 農協 (@sigeosato) December 25, 2020

Flash Fujica DateとPENTAX ZOOM-70 DATEについては、2021年末に開催のコミックマーケット99で頒布される、佐藤成夫さんの同人誌、『佐藤評論Vol.9 ブリッジカメラとは何だったのか』で触れられるとのことです。

ご興味のある方は以下よりご購入ください。

『佐藤評論Vol.9 ブリッジカメラとは何だったのか』

boothの購入ページ

https://booth.pm/ja/items/3526078

PENTAX ZOOM-70 DATEの機能

それでは、このカメラの機能を見ていきます。

スペックについての出典:すべて『クラシックカメラ専科 No.30 ペンタックスのすべて』p.34より

レンズとファインダー

レンズはズームレンズ。

PENTAX LENS 35-70mm F3.5-6.7です。

レンズの銘板にはF値は書かれていません。

さすがに望遠側ではかなり暗くなってしまいますね。

レンズにはカバーがついていて、電源を入れると開きます。

ズームは背面のスイッチをスライドして行います。

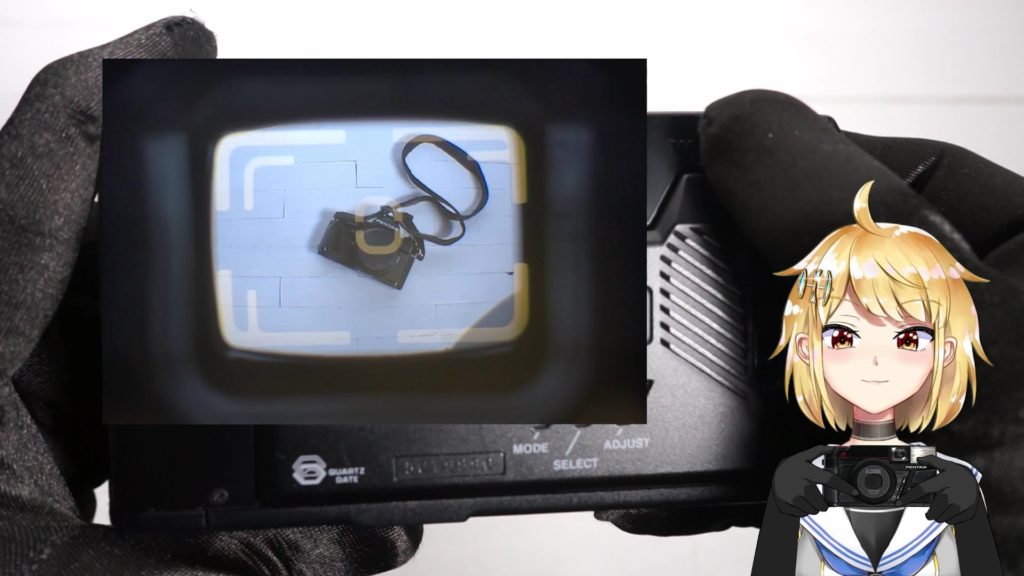

ファインダーもズーム

このカメラの新機軸が、ファインダーもズームするということです。

レンズの伸縮にともなって、このようにファインダーで見える範囲も変化するようになっています。

アルバダ式のブライトフレーム自体は変化せずに、画角だけが変わるつくりになっています。

ズームレンズつきコンパクトカメラの規範

PENTAX ZOOM-70 DATEというカメラがすごかったのは、モーターで伸縮するズームレンズと、ファインダーのズームを初手で備えてきたということなんですよね。

こういった、オートフォーカスでズームレンズのついたコンパクトカメラを触ったことがある方ならわかると思いますが、そういうコンパクトカメラは基本的に同様の機構を備えています。

ということは、ようするに、そういったコンパクトカメラはすべて、このZOOM-70 DATEの影響下にあるカメラだということになるんですよ。

後の時代にあまりにも当たり前になってしまった機構なので凄さがわかりにくいですが、それくらい完成度の高いコンセプトを実現したというのは、非常に偉大なことだといえるでしょう。

レンズのズーム機構についても、このカメラの時点では鏡筒が出っ張っていますが、モーターでレンズを伸び縮みさせるというコンセプトはコニカのビッグミニのような沈胴式コンパクトカメラに影響を与え、そしてコンパクトデジタルカメラへと受け継がれていくことになります。

マクロ機能

このカメラの最短撮影距離は1mなのですが、マクロ機能もついています。

緑色のロックを押し込みながら電源スイッチを左端までスライドするとマクロモードになります。

するとレンズが70mmより先まで伸びてマクロモードになります。

このときの撮影距離は0.6mということです。

シャッター

シャッターはレンズシャッターで、約1/40秒~1/250秒ということです。

露出はプログラムのみで、CdS受光素子が使われています。

フィルム給送と感度設定

フィルムはオートローディングで、自動巻き上げ、自動巻き戻しです。

フィルムの感度設定はDXコードのみとなっています。

フィルムを入れるとこのように、液晶にフィルムの絵と枚数が表示されます。

この絵はフィルムが巻き上げられるときにアニメーションします。

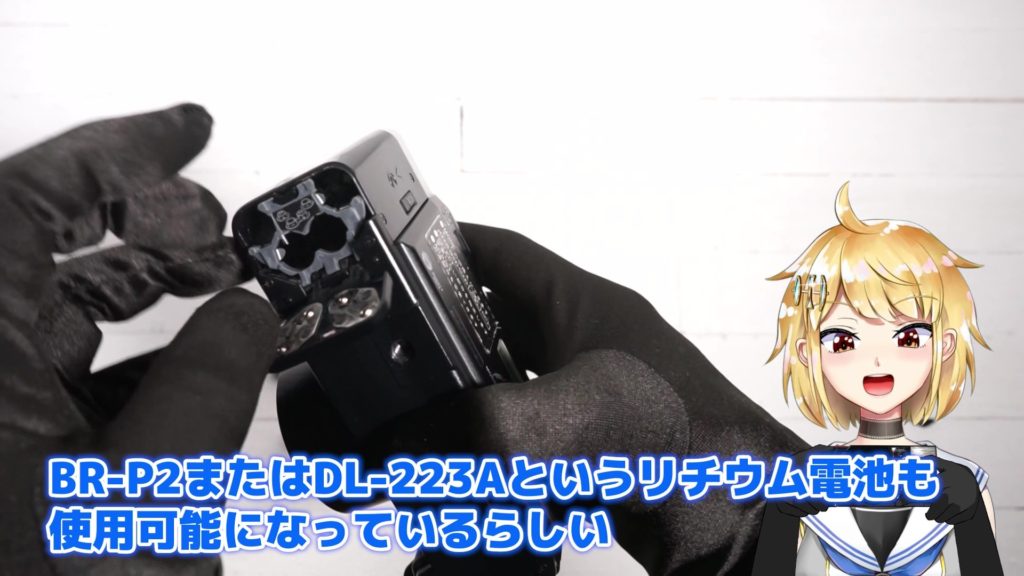

電源

電池は単4電池を4本使います。

電池ボックスはこういう見た目の特徴的な形状をしているのですが、

これはBR-P2またはDL-223Aというリチウム電池(どちらもマイナーな型番)も使えるようになっているとのことです。

ストロボ

当然、ストロボも内蔵されています。

ズームストロボ

このストロボにもズーム機能がついていて、レンズのズームに従って照射範囲が変化するようです。

ただ、今回暗い場所で試してみたのですが、広角側がF3.5、望遠側がF6.7ということで2段くらい暗くなってしまうので、さすがに遠くの被写体までストロボを届かせるのは厳しいようです。

(フィルムはISO200)

↑広角端

↑望遠端

望遠側にズームするということは被写体が遠くにあることが多いと思うので、ちょっとここは無理をしている感じですね。

オートストロボ(自動発光)

それから、このストロボはオートストロボです。

暗い場所だと自動的にストロボが光ります。

これなのですが、説明書がないのでもしかしたら操作方法があるかもしれないのですが、たぶんストロボの発光をオフにすることはできないようです。

(注:この箇所間違っている可能性あり)

この写真など、イルミネーションにカメラを向けてみたのですがストロボが光ってしまい、見事にイルミネーションが巻きつけられた木が写ってしまっています。

こういう写真、デジカメの感度が上がる以前はよくありましたよね。

ストロボについてはボディ前面のストロボボタンを押しながらシャッターを切ることで日中シンクロも可能です。

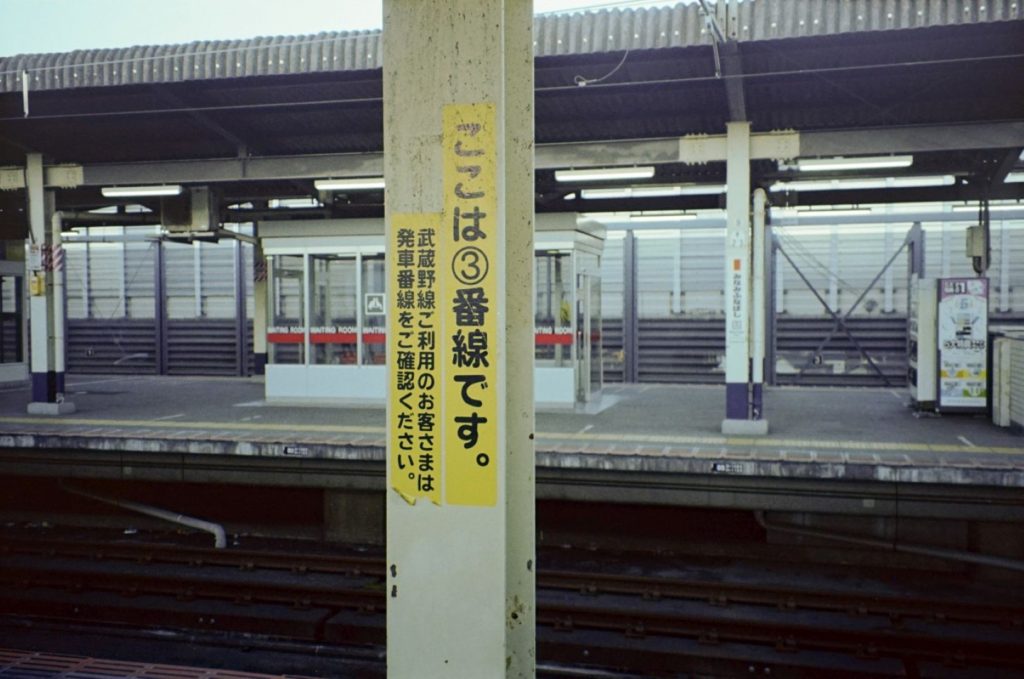

PENTAX ZOOM-70DATEで撮影した写真

それでは撮影した写真を見ていきましょう。

使用フィルムはKodak ColorPlus200です。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

夕方、陽が落ちてからの撮影が多いのですが、案外普通に写っているので驚きました。

ほとんどが日陰なので絞りは開き気味なのに、コンパクトカメラのズームレンズという先入観に反して思いのほか写りがいい、というのが第一印象でした。

期待値が低かったゆえに写りがよく感じる、という部分もあるんですけどね。

もちろん、同時代の一眼レフで完璧にピントを合わせて撮った写真と比べると分は悪いのでしょうが、当時のユーザーがL判へのプリントで見るぶんにはまったく問題なかったと思います。

あと、こういうコンパクトカメラといえばすぐにピンぼけして使い物にならないという先入観もあったのですが、ほぼすべてピントが来ていて驚きました。

全体的に完成度が高く、これくらいの時期にコンパクトカメラというジャンルはほぼ完成していたのだな、ということがわかりました。

カメラ自体とは関係ないのですが、この日、友達の買い物に付き合ってでかけたので同じネガには友達を撮った写真も写っているのですが、こういうカメラって、当然ながら人間を撮ってこそ性能が活きてくるというところがありますね。

普段フィルムカメラではあまり撮らない食べ物の写真も撮ってみました。

これまであんまりフィルムカメラで撮ったことのないような写真だったので、自分で撮ったにもかかわらずですがなんだか新鮮でした。

関係ないですが揚げ物ばっかりですね。

専用ケースとストラップ

このカメラの専用ケースとストラップは、このような見た目をしています。

まとめ コンパクトカメラというジャンルを完成させたカメラ

ということで、PENTAX ZOOM-70 DATEのお話でした。

このカメラのすごかったことは、さきほども話したように、ズームレンズを搭載した初めての実用的なコンパクトカメラだったということです。

そして、そのほかの機能を見てもオートローディング、自動巻き上げ、自動巻き戻し、オートデート、オートストロボと、全部載せのカメラになっています。

このカメラの前年、1985年には同じく全部載せの一眼レフであるMINOLTA α-7000が登場していますが、1985~1986年という時期は、35mmのフィルムカメラというジャンルがひとまず完成した時代なのだと思います。

最近、安原一式などを作った安原製作所の安原伸(やすはら しん)さんの著書『安原製作所 回顧録』を初めて読んだのですが、この本で、1990年代になるとカメラメーカーは、カメラが開発したくても「開発すべき技術がもうない」(同書p.90)状況になってしまっていた、と指摘されていました。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

実際、35mmのフィルムカメラにおいてはそうだったのでしょう。

結局はデジタルカメラという新しいカメラが出てくることになるわけですが、このPENTAX ZOOM-70 DATEというのは、そういった「フィルムカメラが行き着くところまで行き着いてしまった時代」の始まりを告げる製品だったのだと思います。

日本の第二次産業の終わりの始まりというのは、これくらいの時期だったのでしょうね。

ということで、PENTAX ZOOM-70 DATEのお話でした。

ありがとうございました。

御部スクラでした。