みなさんこんにちは。

フィルムカメラ系VTuberの御部スクラです。

今回は同人誌紹介の動画です。

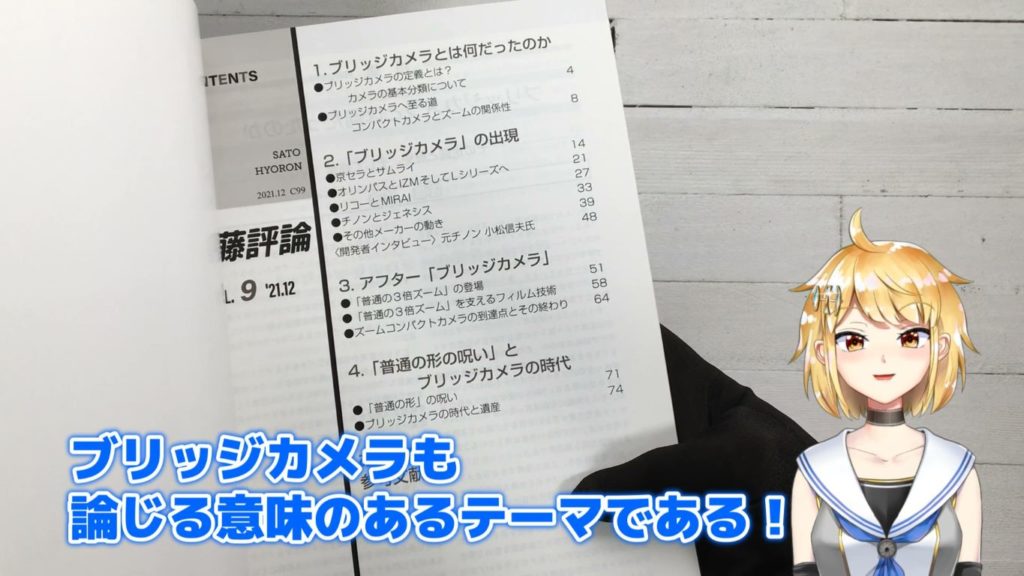

Contents

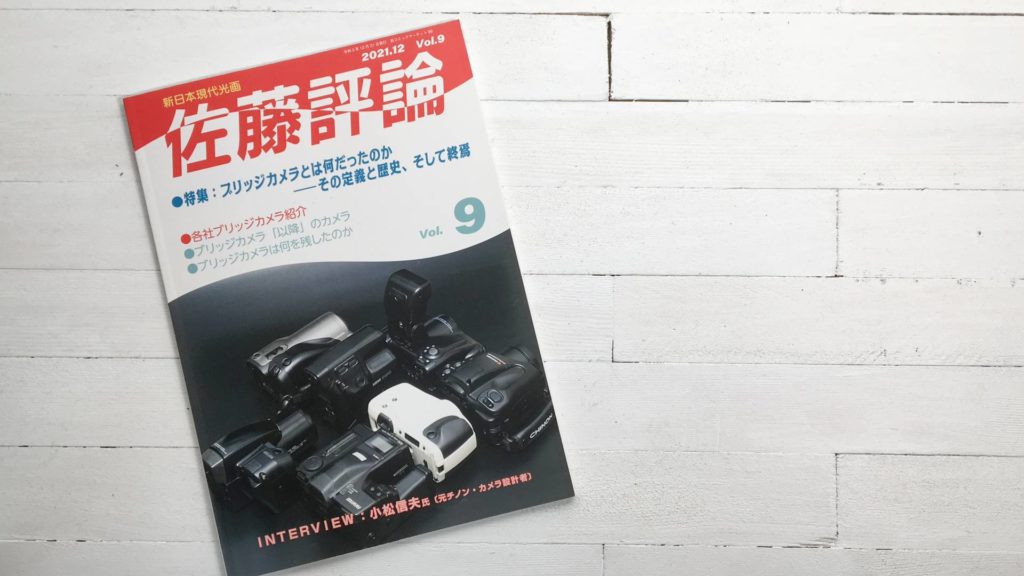

『佐藤評論Vol.9 ブリッジカメラとは何だったのか』

2021年の12月に開催されたコミックマーケット99で頒布された『佐藤評論Vol.9 ブリッジカメラとは何だったのか』について話します。

『佐藤評論』シリーズに共通するテーマ

これまでもこのチャンネルでなんども紹介してきた佐藤成夫さんの同人誌なのですが、共通するテーマがあるんですよね。

それが「商業誌が無視し続けてきたものを拾う」[1]佐藤成夫 『佐藤評論Vol.9 ブリッジカメラとは何だったのか』p.76ということです。

カメラの歴史、カメラの紹介というと、売れて値段がついて、しかも高級で質がいいものに偏ってしまう。

(もちろんコニカC35EFやミノルタα-7000レベルに歴史を変えた機種なら取り上げられますけど)

でも、カメラの歴史というのはもちろんそれだけじゃないわけです。

いまでは忘れられているけど、大きな影響を及ぼしたトピックというものがある。

佐藤評論シリーズではそういうテーマを取り上げ続けています。

ブリッジカメラというトピック

さて、この『佐藤評論Vol.9』で取り上げているブリッジカメラというのも、まさにそういうトピックのひとつです。

ブリッジカメラというのは、こういう感じの、レンズが固定されていて、一眼レフとコンパクトカメラの間のグレードに位置するフィルムカメラのことです。

上の画像はOLYMPUSのL-1という機種ですね。

1990年くらい、バブル崩壊前後くらいに考えられていた未来っぽさを体現した見た目なのも特徴です。

こういったカメラ、だいたい1990年前後に一気に出るのですが減るのも早くて、後に続いたOLYMPUSのLシリーズを除けば1990年代前半にはなくなります。

そんなブリッジカメラなんですけど、物好きなマニア以外には無視されてきたんですよね。

でも論じるに足る価値があるんじゃないか。

というところでこの佐藤評論Vol.9ではブリッジカメラについてひもときはじめるわけです。

すると本書は、驚くべきことに、ブリッジカメラの成立と意義について解き明かすことに成功したのでした。

佐藤評論 Vol.9が論じた内容

それじゃあ、この佐藤評論Vol.9が論じている最大のポイントはどういうことか、なのですが、

具体的には「ブリッジカメラはなぜ作られるようになって、なぜ作られなくなったのか」ということです。

なんでこんな変な見た目のカメラを作る必要があったのでしょうか?

ブリッジカメラとズームレンズ

その理由はズームレンズにありました。

ズームレンズは一眼レフカメラ用では、1970年代後半~1980年代にはかなり一般的なものになっていました。

でもじつは、35mmのコンパクトカメラでズームレンズが普及するのはかなり遅いことだったんです。

先駆者としては、1978年のフラッシュフジカズームデートという機種がありましたが、これはサイズが大きく完成度も低く、しかも37-55mmの1.4倍ズームであまり実用的なものではありませんでした。[2]佐藤成夫『佐藤評論Vol.9』p.8

実質的に、まともに使えるズームレンズ内蔵コンパクトカメラ、ズームコンパクトの元祖は、1986年のペンタックスZOOM-70だといえるでしょう。

このZOOM-70は35-70mmの2倍ズームレンズを内蔵していて、そのほかの部分も完成度が非常に高いです。

これくらいの時期から、35-70mmくらいの2倍ズームレンズを内蔵したコンパクトカメラが各社からどんどん発売されるようになります。

さて。

ここでポイントになってくるのが、35-70mmの2倍ズームというスペックなんです。

マニアにはあまり人気がないコンパクトカメラのズームレンズですが、一般的なユーザーはもっと幅広いズーム域を求めていました。

とくに求められていたのは望遠側です。

そこでコンパクトカメラに内蔵されたズームレンズのズーム比をもっと大きくしようとしたのですが……

望遠側のズーム域を具体的には100mmちょっとの焦点距離まで広げて、3倍くらいのズームを作ろうとすると、1980年代後半の技術では、ズームレンズが大きくなりすぎてしまうという問題が発生しました。

3倍くらいのズームを実現するための形態

コンパクトカメラというスタイルには大きなズームレンズを納めることができない。

その問題をどうやって解決したらよいのか。

というところから生まれたのが、すなわちブリッジカメラという形態だったんです。

つまり。

ブリッジカメラが変な形をしているのは、変わった形のカメラを作るためではなかったんです。

望遠側にズーム域を拡張した、おおむね3倍くらいのズームレンズを内蔵する。

そうしたらこういう形になった。

という必然性の産物だったのです。

また、内蔵したズームレンズが望遠側に拡張されたものだったこともブリッジカメラの形態に影響を与えています。

望遠レンズは当然ながら手ブレの危険が高まります。

それなら、カメラ自体の形を変えて、適切なホールディングしかできないようにしてしまえばいい。

形態こそ機種ごとに異なりますが、L型ボディやビデオカメラのようなボディには、望遠レンズでの手ブレを防ぐという意味合いがあったのでした。

ブリッジカメラが消えた理由

それでは、ブリッジカメラはなぜ消えたのでしょうか。

それは至極単純な理由で、技術が進歩して、3倍ズームレンズが普通のコンパクトカメラの形にも納められるようになったからです。

本書ではそういうカメラを「普通の3倍ズーム」という単語で表していますが、そう、ブリッジカメラは普通の3倍ズームコンパクトへ発展的解消を遂げたのでした。

本書が指摘したこと

まとめます、本書の指摘した大事なポイントは、

- ブリッジカメラは3倍ズームのために生まれた

- 望遠の手ブレを防ぐための形態でもあった

- 普通の形の3倍ズームコンパクトに発展的解消した

というところです。

1980年代後半から1990年代にかけて、普通のユーザーが求めているスペックに真摯に向き合った結果。

それがブリッジカメラが生まれた理由だったといえるでしょう。

その他の内容について

さて、そのほかにも本書『佐藤評論Vol.9』はブリッジカメラについて、通史、各機種の紹介、ブリッジカメラという用語の成立など総合的に扱っています。

カメラ自体の紹介については、代表的な機種はすべて網羅しているといって間違いありません。

ブリッジカメラというものについて、これだけ深く掘り下げて、意義を検証した書籍として、本書は先例がないものだといえるでしょう。

機材が写真というものに与えてきた影響というものを考えるうえで抜けていたピースを埋めるもので、カメラの歴史に興味がある方でしたら、間違いなくおすすめできる一冊です。

佐藤評論Vol.9の購入はこちら

本書、『佐藤評論Vol.9 ブリッジカメラとは何だったのか』はこちらから購入できます。

booth 販売ページ

https://njcp.booth.pm/items/3526078

また、下で紹介している『佐藤評論総集編』にも収載されています。

佐藤評論総集編 宣伝

※以下は動画投稿直後に頒布された同人誌の宣伝パートです。

佐藤成夫さんのサークル、新日本現代光画では、コミックマーケット100の新刊として『佐藤評論総集編』が頒布されます。

『佐藤評論総集編』は、これまでの佐藤評論シリーズ全巻に加え、書下ろしのコラム

- 「元ニコン開発者後藤哲朗氏に聞く 90年代後半以降のニコンAF一眼レフについて」

- 「消えたレンズメーカーを追う~ワコーとエリカーの謎」

- 「韓国カメラの歴史についてのあれこれ&年表」

- 「サムスン NX-1レビュー」

を収録しています。

とくに、

「消えたレンズメーカーを追う~ワコーとエリカーの謎」

「韓国カメラの歴史についてのあれこれ&年表」

については、図書館で資料調査をしたり、

法務局に行って謄本を取ったり、

わたしも調査研究に協力させていただきました。

収載の韓国カメラ史年表については、以下のblog記事をブラッシュアップしたものとなります。

これまでの既刊で取り上げられたトピックもすべて歴史上とても重要なものなので、もしまだ佐藤評論シリーズをお求めでない方は、ぜひこの機会にご購入ください!

コミックマーケットでの頒布の様子

設営完了しました!

東4ホール ラ39b「新日本現代光画」にてお待ちしています。

頒布は佐藤評論総集編(7,000円)のみです。会場頒布限定特典として佐藤評論3で制作した古今東西の50mmレンズのチャート撮影画像を集めたデータディスクをお付けしますので希望者は申し出て下さい(先着30弱限定) pic.twitter.com/HRbSmFrFaE— 佐藤 (@sigeosato) August 13, 2022

佐藤評論総集編 購入はこちら

Booth

https://njcp.booth.pm/items/4059187

メロンブックス

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=1589991

※2022年9月22日現在品切れですが増刷予定とのことです。

佐藤評論総集編第二刷、現在予約受付中です。予約数量に応じて印刷部数を決める予定のため、boothでご購入をお考えの場合は予約注文を頂けると大変助かります。またメロンブックスにも配本予定となっております(配本依頼通ったので)。 https://t.co/B4vj3TWmhi

— 佐藤 (@sigeosato) August 31, 2022

佐藤評論総集編、予約生産分がboothで売り切れてメロンも販売終了扱いになってますが、現在増刷の手配を取っております。おそらく多少余るくらいの部数は確保できるはずですので、恐れ入りますが入手希望の方は今しばらくお待ち頂ければと

— 佐藤 (@sigeosato) September 9, 2022

まとめ

ということで、佐藤評論Vol.9の紹介と、佐藤評論総集編の宣伝でした。

ありがとうございました。

御部スクラでした。